“‘希特勒作为一个战略家,已经徒有虚名了。’”

01

—

1918年,第一次世界大战结束。

作为德意志第二帝国、奥匈帝国战败的后果,已经灭国120多年的波兰正式复国。

但是,从复国第一天起,德国精英阶层就把波兰的存在视为眼中钉、肉中刺,必欲再次灭亡而后快。

这主要是因为,为了重建波兰,主导巴黎和会的英法等国把德国的波兹南、西里西亚(一部分)等工业和农业要地割给波兰,为了使波兰得到一个出海口,还划定“波兰走廊”,将东普鲁士与德国本土硬生生隔开,使其变成飞地。

这些领土变迁,不仅严重阻碍东普鲁士的经济发展和与本土的物资人员流通,还让德国失去了但泽这个德语人口占绝对多数的重要港口城市,对德国的领土完整和经济命脉造成很大打击。

《凡尔赛和约》被德国精英视作国家屈辱的根源,而波兰则是通过该条约获利最大的国家之一。1923年,波兰支持法国占领德国鲁尔工业区,这进一步加深了德国精英对波兰的仇恨。

德国统治集团认为,要复兴德国,就必须摆脱凡尔赛和约,消灭波兰则是颠覆条约、打破战后秩序的重要突破口。

希特勒本人,则对波兰充满种族主义偏见。

他在和戈培尔等人的私下交流中,污蔑波兰人“兽性多于人性,完全是又愚蠢又丑陋”,“污秽令人无法想象”。他还评价波兰人“徒有日耳曼人的外表,皮囊下净是见不得人的东西”,甚至认为波兰统治古老日耳曼地区会让一切走向腐朽衰败,而纳粹才是该地区合适的统治者。

在希特勒看来,征服波兰,是德意志民族争夺“生存空间”的第一步,不征服波兰,德国就不可能摧毁英国霸权,成为新的世界霸主。他在1939年5月召开的秘密军事会议上,强调针对波兰的战争是关乎德国生死存亡的战争。

02

—

对希特勒来说,军事上战胜波兰并不是问题。问题在于,进攻波兰会招致英法参战,甚至苏联的干预,德国有可能陷入两线、多线作战的境地,这是德国无法承受的。

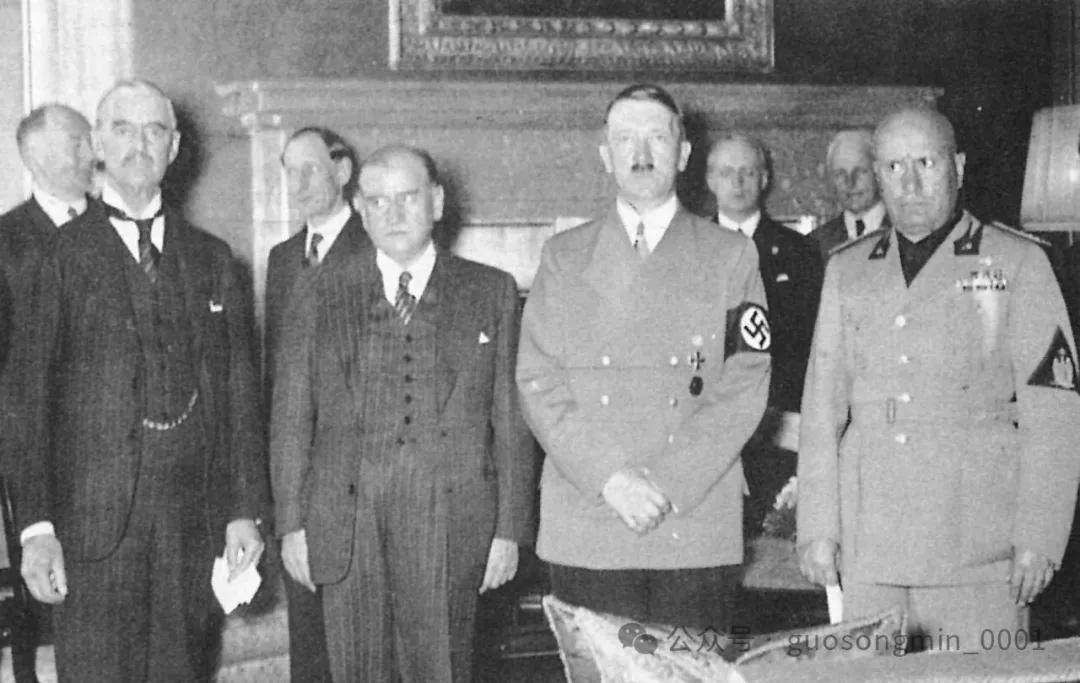

由于在慕尼黑会议上所取得的胜利,希特勒非常鄙视当时的英法领导人(英国首相张伯伦、法国总理达拉第),认为他们都是一些“小爬虫”,没有勇气从西线向德国发动大规模进攻,唯一的不确定性是苏联。

因此,希特勒认为,在进攻波兰之前,必须尽一切努力澄清苏联的态度,使苏联在即将爆发的战争中保持中立。

1939年夏秋之际,欧洲战云密布,德波关系日益紧张,苏联态度仍不明朗,希特勒心急如焚,多次授意外长里宾特洛甫、驻苏大使舒伦堡等人,反复向苏联传达德国愿意改善双边关系的态度,还全盘接受了苏联提出的缔结互不侵犯条约、联合担保波罗的海国家安全等要求,以此打消苏联疑虑。

与此同时,希特勒下令管控德国媒体,停止反苏宣传,反而让媒体大量刊发苏德友好、德国主要敌人是英法等内容。

1939年8月20日,希特勒亲自给斯大林发加急电报,强调“德波边境的局势已令德国无法容忍”,力促斯大林在8月22日或23日接见里宾特洛甫。

这封电报打破了谈判僵局,斯大林次日回电,“苏联政府责成我通知您,我们同意冯·里宾特洛甫先生于8月23日到达莫斯科。”

希特勒授予里宾特洛甫完整的签约权限,里宾特洛甫按其指令于8月23日抵达莫斯科,当晚就和苏联签订了《苏德互不侵犯条约》,希特勒的一系列操作最终促成了条约的快速落地。

《苏德互不侵犯条约》承诺双方互不侵犯、不支持对方的敌对国,附带的秘密议定书还和苏联划分了东欧势力范围,同意波兰东部等区域归苏联。同时双方还达成经济技术合作,苏联为德国提供工业原料(木材、煤炭、石油等)和粮食,德国则向苏联提供先进技术。

条约签订后,希特勒亢奋地向德军高级将领宣布,“波兰已经处在我要它处的位置上”,进攻波兰的时机已经完全成熟了。

1939年9月1日,即《苏德互不侵犯条约》签字仅七天后,德军开始执行“白色方案”,全面进攻波兰。

8月31日,即德军发起突袭前夜,一群德国党卫队士兵伪装成波兰军人,袭击德波边境的格莱维茨电台,制造波兰首先进攻德国的假象。希特勒以此为借口,对波兰宣战。

战争爆发后,德国空军迅速摧毁了波军机场和交通枢纽,装甲部队快速穿插,将波军主力分割包围;9月17日苏联出兵波兰东部,波军陷入两面受敌的困境;9月28日华沙沦陷,10月6日波兰全境被占领。

波兰战局结束后,希特勒迅速将德军主力调往西线,奠定击败法国的基础。

无疑,希特勒在波兰之所以能够迅速得手,和他利用一切政治、外交手段,全力孤立波兰,促使苏联保持中立有关。

必须承认,在这一时期,希特勒表现了不俗的战略能力。

但是,当1940年法国投降后,希特勒(主要出于对德国军事力量迷之自信),认为无须继续保持这种战略谨慎,居然在没有击败英国的情况下,掉头进攻苏联,等于主动跳入了他曾经极力避免的两线作战陷阱,成为德国最终失败的重要诱因。

据相关人员回忆,得到德国对苏联宣战的消息后,斯大林沉默良久,然后说,“希特勒作为一个战略家,已经徒有虚名了。”

斯大林没有想到希特勒会如此愚蠢和疯狂。

以后的历史证明,希特勒不仅“徒有虚名”,而且国亡身死,永世不得翻身!