“此后,它成了一个幽灵,在世界各地游荡……”

01

—

新中国前三十年,拍了很多军事题材的电影。

那个时候,距离解放战争很近,很多电影人还有在国统区长期生活的经历,他们对国军将领的气质、做派等有近距离观察,所以,在银幕上塑造的国军将领形象,也颇得神韵。

有一个细节非常有趣,那就是国军将领出镜,总喜欢端着一杯红酒。

背景的桌子或酒柜上,还会放着一些酒瓶,商标都是洋文,显然都是欧美舶来的洋酒。

在《战上海》(1959)中,国民党京沪杭警备总司令汤恩伯到中央军嫡系邵壮的军部视察,甫一坐定,即有头戴船形帽的妖娆女秘书,扭动着腰肢走上前来,敬上一杯红酒,汤恩伯欣然受之;

在《南征北战》(1953)中,骄横跋扈的张军长,哪怕是在摩天岭脚下的野战帐篷里,身边也总是放着红酒;

在《黑山阻击战》(1958)中,兵团司令廖耀湘等一众高级将领,困顿于黑山脚下,覆灭在即,但仍然手不离红酒;

在《红日》(1963)中,74师攻占涟水城,张灵甫得意忘形,在师部举行庆功酒会,用的当然也是红酒;

在《停战以后》(1962)中,1946年10月,国军占领张家口,军调部的国民党将军李国卿,以为胜利在望,兴奋莫名,在舞会上打着响指,用英语喊“waiter”,即有侍者用托盘献上红酒和香槟……

这就更是神来之笔。

旧中国的精英阶层,慕洋心态极重,国军将领亦是如此。

抗战胜利前,他们崇日、崇德,抗战胜利后,改为崇美,而自信、自尊却从来没有建立起来。

高脚酒杯、白手套、美式军装、闪耀将星……

所有这一切,在国统区人民啼饥号寒,国军内部存在残酷阶级压迫的背景映衬下,其本质暴露无遗。

红酒是一个小道具,但却准确地标示了国军的半封建、半殖民化特征,可谓画龙点睛。

02

—

国军将领喜爱红酒,红军/解放军战士喜爱红星。

在《闪闪的红星》(1974)中,有这样一组令人印象深刻的镜头——

潘冬子坐在竹排上,顺江而下,准备参加新的战斗。

他无比珍爱地捧着一枚红星,红星在阳光下闪闪发光。

这枚红星是金属制品,有光亮如新的烤漆。

这当然是一种革命浪漫主义的表现手法,因为这样材质的红星,在1965年军装改革后才出现。

红军时期,红星主要是用朴素的红布制作。

不过,由于情景交融,这枚红星出现这里,一点都不突兀,反而令人感到亲切,沟通了历史与现实。

每个国家和民族,都会有一些特殊的文化符号,自己珍视,也给其他国家的人民留下深刻印象。

在一定意义上,这些文化符号,标记、凸显了这个国家与民族的形象。

比如,美国的牛仔裤、日本的武士刀、英国的绅士雨伞,等等。

中国,向世界提供的影响最大的符号系统是什么呢?

近代以来,很长一段时间内,是辫子、鸦片、小脚。

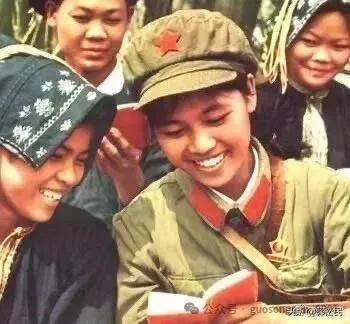

新中国成立后,尤其是六十年代中期以后,渐渐变成了红五星、红领章、绿军装。

这套符号系统,鲜明、简朴、斩钉截铁,象征着革命、牺牲、平等、为人民服务等内涵,界定了中国人民的形象,也界定了人民中国的形象。

如今,在其发源地,这套符号系统被一些人视为某种国际贱民标识,已经放弃,且讳莫如深。

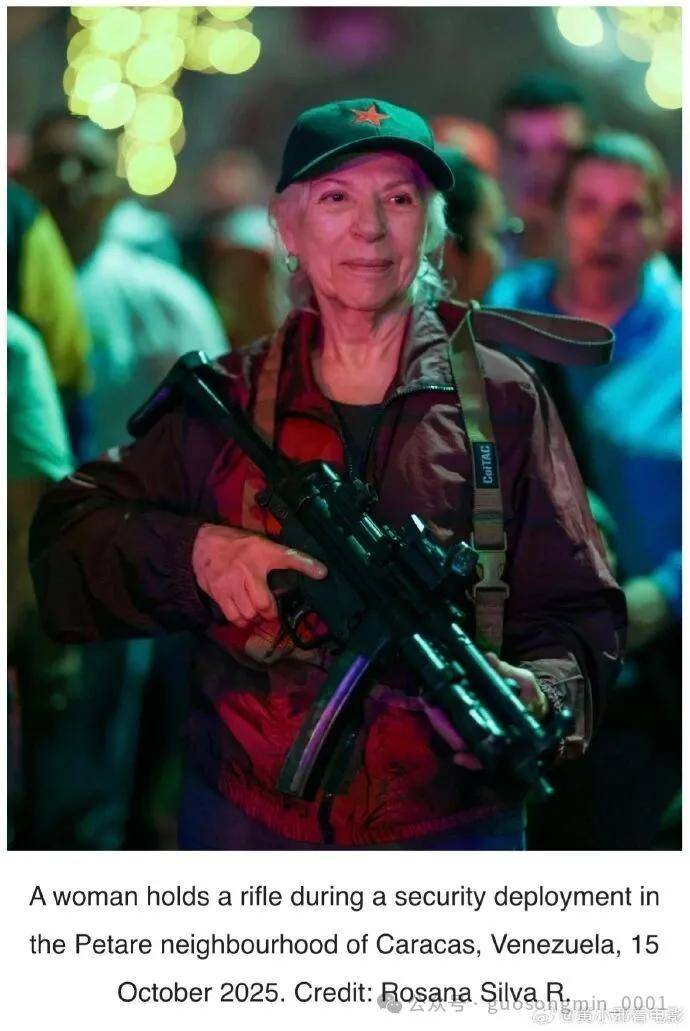

此后,它成了一个幽灵,在世界各地游荡……

熟悉的人看到会感到亲切,害怕它的人,看到后则会噩梦连连。