十一届三中全会后,包产到户在中国大地逐步推开,农村集体化也随之逐步瓦解。

在包产到户最初的几年,涌现了个别的万元户。一时间,劳动致富的甚嚣尘上。

人民日报1980年1月4日第2版《我们支持劳动致富》:

【我们支持劳动致富

中共安徽省固镇县委书记 陈复东

前不久,我县召开了一次“冒尖户”代表会,支持大家走劳动致富的道路。

......他们以实际行动,为广大农民做出了敢于“冒尖”、劳动致富的好样子,是有理的,光荣的!我在“冒尖户”代表会上讲话,一开始就郑重宣布:“一不向你们要粮,二不向你们要钱,三不向你们念紧箍咒,而是通过会议,表彰你们的事迹,传播你们的好经验。”】

人民日报1982年5月18日第4版《谈穷说富》:

【于是,“万斤粮户”、“万元户”等等的报道,不时出现于报端。这当然是很令人鼓舞的。然而,这样的报道登得多了,又写得非常具体、非常生动,今天是这里的农民乘飞机去杭州旅游,明天是那里的农民坐上了沙发,睡上了钢丝床,却又令人产生一种错觉:似乎中国的农民忽然之间都富了。这当然是读者以偏概全,把个别当成了一般。不过,编者似乎也并非全无可以改进的地方:为什么在报道少数农民富起来了的同时,不报道一下多数农民还比较穷呢?

......值得注意的是,最近一个时期的报纸上,致富之话又少见了。原因何在?恐怕是有些同志把劳动致富同发不义之财混淆起来了。打着先富起来的旗号走歪门邪道,牟取暴利的人确实有,这是应该批评、依法打击的;但靠自己的辛勤劳动和改善经营而富起来的人,则是政策所允许、法律所保护、应该加以鼓励的。如果因为打击经济犯罪活动,又不敢谈“富”了,那就可能令人担心是否又要刮“穷风”,党的政策是不是又变了。这种后患,是需要及早注意,予以避免的。

只准颂穷、不准谈富的时代过去了,中国人民想富、能富的好日子开始了。这是不可逆转的潮流。我们要理直气壮地谈富,也要实事求是地说穷,谈富不忘穷的现实,说穷看到富的前途,这才能逐步普遍由穷到富。】

光明日报出版社2002年1月出版的《我向总理说实话》,是一位乡党委书记李昌平在包产到户后十几年后(上世纪90年代)对湖北监利县农村的担忧。笔者摘录如下:

【强烈的反差

1997年6月,一农妇含愤服毒自杀身亡,(称为“茶卜事件”),时任湖北省监利县柘木乡党委书记的我,被追究领导责任,撤销了党内外一切职务。一夜之间,在武汉学习、离开岗位一个月的我,由乡镇干部的楷模、全省优秀党员、减轻农民负担的“英雄”,变成了因“农民负担”过重而撤职的“反面教员”。......

且说两年半后的1999年12月6日,中共监利县委报请荆州市委同意,任命我为中共监利县棋盘乡党委书记,这是我第四次担任乡党委书记的职务,对此我理解为是对我在“茶卜事件”中代人受过的不平反的平反。】

“茶卜事件”是怎么回事呢?根据经济观察报主办的经济观察网的报道《2000:一个乡党委书记的千禧年》(作者:马国川):

【当千禧年的第一缕阳光投照在中国城市兴奋而激动的面庞的时候,也投照在中国广袤农村的每一个角落,无数破败墙体上,粗大的标语更加刺目——

坚决打击抗粮抗税的坏分子!

喝药不夺瓶,上吊就解绳。

......

过去的17年中,李昌平亲身经历了农村改革的全过程。......这一时期也恰恰是中国乡镇企业的高速增长阶段。1988年,乡镇企业从业人员达到9495万人,这是邓小平也没有预料到的收获。“那时候,乡镇企业为什么能蓬勃发展?因为那个时期的农民集体有权用土地发展乡镇企业,农民可以分享土地非农用资本收益。”后来,离开家乡的李昌平在对中国近六十年的土地政策进行研究后认为,1977年到1988年的土地制度对农民最有利。

但是,就在“在希望的田野上”的歌声飘荡全国的时候,身处田野的李昌平却知道,事情在悄悄发生着变化。

1988年修订的《中华人民共和国土地管理法》规定:乡(镇)村企业建设用地,“必须严格控制”。从此,农民要办企业,必须到城里的工业区去,农民使用土地办企业,要经过“国家审批”,先将土地变为国有土地,然后再高价买回来。这不但剥夺了农民分享土地非农用资本收益的权利,也限制了乡镇集体企业和村办企业的进一步发展。

......

1997年春季,监利县政府颁布命令,要属下农民将全年税费的四分之一在当年5月缴纳。按照既成制度,税费本该在收获以后交纳,监利县此举显然违背......(井冈山观心删除了两个字),但是没有任何人提出质疑。

从官员的立场上来看,连续多年行此寅吃卯粮之举,实在是掩盖财政破产危机以及维系官员生存的无奈之举。当时,所有本当由政府举办之事,诸如维护道路、扩建学校、修复被洪水摧毁的坝桥闸渠、建设县城宾馆和机关干部住宅、购买官员轿车等等,全都不能实现,甚至连干部工资也不能按期足额发放。征税期限不符合生产周期,适逢乡村青黄不接、又需投入大量生产资金的季节,政府与民争利已成常态。虽然前一年监利南部十个乡镇遭遇水灾,颗粒无收,湖北省委书记已经明确要求给灾区减免税费,况且“灾民免缴皇粮”在我们国家也是自古而来的传统,可是在二十世纪末的监利实行起来却不容易,因为如今的农民“税费”并非“皇粮”,而是地方官员的衣食,所以监利不仅不肯减免,反而要求农民提前缴纳。

柘木乡茶卜村有个妇女朱长仙,也被勒令交出八百元。她搬出省委书记“受灾免税”的承诺,要求政府先行退还去年拿走的八百元,至少也应将那一笔钱用来抵交眼前税费。这一要求从制度和道理上来说都可成立,可是她的那笔钱早被官员花完了,登门的收费干部当然不允。于是发生口角直至肢体冲突,干部在盛怒之下将她的丈夫捉起来,关到小学校里,说是“办学习班”。朱长仙当即喝农药自杀,她的尸体被农民抬到乡政府。然而这还不是“茶卜事件”的最高潮。七天之后,在监利县的另外一个村庄,一个小学教师也因不堪沉重税赋而自尽。】

数据来源:

https://www.eeo.com.cn/zt/ggkf30/zgssn/2007/10/23/85668.html

《我向总理说实话》:

【且说两年半后的1999年12月6日,中共监利县委报请荆州市委同意,任命我为中共监利县棋盘乡党委书记,这是我第四次担任乡党委书记的职务,对此我理解为是对我在“茶卜事件”中代人受过的不平反的平反。

此前两年多的平民生活,使得我更加了解和理解了农民。当我重新返回乡党委书记岗位的时候,更加感受到农村的破落、农民的痛苦和官场的腐败。所有这些压得我喘不过

气来,让我几乎天天吃不好饭,睡不好觉。

我痛苦地发现,当年震动全省的“茶卜事件”,并没有使人们变得清醒起来。事过境迁,麻木依旧,冷漠依旧。我为“茶卜事件”付出的牺牲和代价,没有换来任何积极的结果。

上任后一系列耳闻目睹的事实,时时让我深感震惊和遗憾。

小有名气的种田能手李开明,1999年种地18.3亩,收粮18000斤,生产开支18.3x160元=2928元,上交负担18.3x185元=3385元。李开明家现库存粮食11000斤。尽管粮食只能以每市斤0.35元的价格出售,远远低于国家保护价0.55元,粮食收购部门仍以没有仓容为由拒绝收购,粮食市场基本封闭运行。算来算去,1999年李开明种田纯收入竟然是负数。种田能手尚且如此,监利的普通农民种田纯收入就更可想而知了。李开明的结论是:“打死我也不种田了。”

1999年,棋盘乡全乡农民实际负担1382万元,其中合理负担580万元,而全乡农民的农业收入总共还不足1000万元。这意味着当年农民种田的全部所得,都用来交纳所承担的税费负担还有巨大的缺口。

1999年,棋盘乡全乡农民比政策规定多负担了800万元,但仍不够村、区、乡三级使用,三级组织为了维持运转,大举借债,当年新增债务1100多万元,全部都是高利贷。1999年全乡三级债务总额高达4700万元,其中年息30%以上的欠债就占到60%之多。

1999年,棋盘乡桐湖管理区预算支出只有15万元,实际支出却高达140万元,其中用于支付利息49.9万元,最高利率40%。更有甚者,干部把借钱给管理区当作盈利的手段,即便没有借钱给管理区,也可以随意虚设一笔高利贷,然后冒领利息。总支江书记,曾以其女友的名义冒领利息,其中一笔就是19980元。

监利县是个多灾的地方,监利人民为抗灾付出了巨大的代价,为保卫长江大堤作出了巨大的牺牲,这也是历任监利县领导最大的政绩。然而,抗灾成了一个筐,什么问题都往里边装。1996年,是灾情最大的一年,桐湖管理区的桐湖村,全年农民负担高达120万元,实际用于抗灾的不足10万元(老百姓为抗灾付出的代价,还不在120万元之中)。然而问题在于,1996年棋盘乡的农民都是颗粒无收啊!

侯王村的侯大爷,老伴儿俩都七十出头了,听说来了读过大学的新乡党委书记,步行十多里找到我,十分困惑地要我帮他解答一个难题:“请问李书记,中国的哪一朝哪一代,要七十多岁的老人交人头税?”两位老人1999年交了整整700元的人头税!上面说这征收人头税费是增加财政收入的“好经验”!

侯大爷说:“我们年轻的时候,修过‘三线’,修过长江大堤,农业学大寨,搞了二十多年的水利建设,落得一身病。老了,政府不仅不养我们,还要我们这些老人养政府,天理难容啊!”

许多农民生病了,先找赤脚医生,治不好,转头就去请菩萨做法事。这不一定是愚昧,其实是没有钱,实在没有办法啊!我亲眼看着我在棋盘的亲姑妈和在周河的亲姑爷有病不治而慢慢地死去。】

这里展开说一下,农村集体经济被单干替代后,农村合作医疗体系也随之崩溃。集体经济时期,农民有合作医疗,农民只需负担极少的医疗费用。

新中国前三十年的集体经济时期的农村医疗是什么样的呢?

根据东北财经大学楚廷勇的博士学位论文《中国医疗保障制度发展研究——基于国际比较的视角》:

【由农村选拔出来的、经过卫生部门培训的“赤脚医生”免费向农民提供医疗和预防服务。到1976年,全国已有90%的农民参加了合作医疗,从而基本解决了农村人口在医疗保健方面缺医少药的问题。......农民的人均预期寿命在20世纪30年代是34岁,到70年代末提高到68岁。

在乡政府领导下,由农业生产合作社、农民群众和医生共同筹资建保健站。......保健站挂牌治病、巡回医疗,医生分片负责所属村民的卫生预防和医疗工作。

......

在乡政府领导下,由农业生产合作社、农民群众和医生共同筹资建保健站。......保健站挂牌治病、巡回医疗,医生分片负责所属村民的卫生预防和医疗工作。

......到20世纪70年代末,全国共有赤脚医生四百七十七万余人,卫生员一百六十六万余人,全国实行合作医疗的覆盖率达到90%以上,80%—85%的人口享有基本医疗保健,基本做到小病不出村、大病不出乡,做到“哪里有人,哪里就有医有药”。形成了合作医疗与农村“保健站”及庞大的“赤脚医生”队伍一起成为解决我国广大农村缺医少药的三件法宝。】

《我向总理说实话》:

【有一位荆州市的领导出差到长沙,刚一下车就围上来一群孩子要给他擦皮鞋,一问全是监利柘木乡的小孩。该领导得出结论是:“监利不重视教育。”那位领导不知道,其实并不是不重视教育,也不是家长不让孩子读书,而是读不起,是没有办法啊!

更让我深感震惊的是另外一些事实。

每当我回到县里开会时,会上传达的精神和下面汇报的情况与农村的实际情况相差十万八千里。

1999年,全县农民实际人均收入下降了800元,上报的数据却是增加了200元。

1999年,上报全县农民负担比上年减少4000多万元,而实际上是增加负担2亿元之巨。

1999年,全县80%的农民种田亏本,甚至难以维持简单的再生产,而县里开会时却反复宣称:“监利农业进入了新的发展阶段!”

1999年,全县财政收入不足1.8亿元,上报的材料却说达到了2.2亿元。不仅如此,而且还声称在2000年要实现2.4亿元的奋斗目标。不错,人们确实看到,监利县的小车越来越多,越来越高级;监利县的办公楼越来越高,越来越现代化;监利县的干部住房越来越大,装饰也越来越豪华。但是,所有这些,有哪一条能作为提高财政收入的保障呢?监利的工业一年不如一年,监利的农业一年不如一年,监利的商业一年不如一年,监利财政的增长难道能依靠空气、阳光吗?】

【走进支部书记李先进的家里,两间15年前修建的瓦房,如今已经破败不堪,如果没有西墙的七八根树干支撑着,也许顷刻间就要墙倒屋塌。15年前李先进结婚时,我参加过他的婚礼,当年置下的黑白电视机,今天仍然是他家最值钱的家用电器。

李先进四兄弟、四妯娌,在家的只有李先进一人。年逾花甲的父母,照顾着四家10个孙子,这些孙子当中,最小的才只有两岁半。老二、老三两对夫妻过年也没有回来,李先进的老婆和老四夫妇在初四的清早就随着外出打工的人流出门去了长沙,如果去迟了,去年打下的拾破烂和擦皮鞋的地盘就会被别人占了。

......李先进的母亲拉着我的手,摸了又摸,望着我的脸,看了又看。老人家意昧深长地对我说:“过去只愁没有粮食吃,现在好了,粮食不珍贵子,愁的事也多了。愁孩子读不起书,愁看不起病,愁穿不起衣,愁交不起税……”老人家一再对我说:“他哥哥,这个政策要变变,再不变老百姓可是没法子生活了。”】

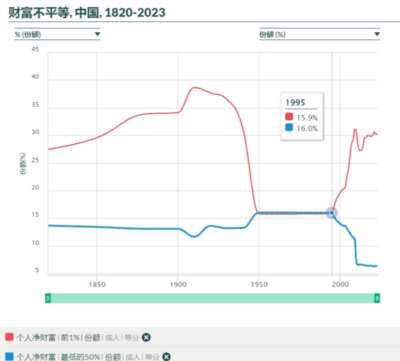

正是在上世纪90年代中后期,贫富差距开始急剧扩大。根据世界收入与财富数据库,中国1820-2023年的占中国人口1%的“精英”与占中国人口50%的普通劳动人民的财富占比如下(红色为精英,蓝色为普通劳动群众):

从图中可以看到,1950年之前,中国的精英的财富总和远远超过占中国人口50%的人群的财富总和。

1949年霹雳一声响,开天辟地头一遭,中国的劳苦大众翻身做主人了,精英们与劳苦大众的财富差距缩小到1820年以来的最低水平,直到1996年开始,财富差距急剧加大。

《我向总理说实话》:

【初六的早晨8点钟,李先进约来了14个高中时的同学。他们中间有乡干部,有村干部,有老师,有农民,也有做生意的。男的12人,女的2人。

......

第一个发言的是阮仁德,时任棋盘乡党委副书记,在棋盘当乡干部已有15年。他的发言让我大吃一惊。

他说,他在棋盘工作的15年中,送走的党委书记前后有五六个。这些书记刚开始上任时,个个都表白要当一个好书记,可是没干上几个月,都好像忘了自己为人民服务的初衷。用老百姓的话说,他们都变成了“昏官、庸官、贪官”。80年代中期以来,各级领导干部对群众的感情一届比一届差;干部在老百姓心目中的形象一届比一届低。无一例外,到处都一样。

阮仁德说,他陪同过的书记中,也不乏真心实意做好官的人,但最后总是身不由己,不得不同流合污。为什么会这样呢?阮仁德进一步解释说:

“首先,干部的利益已经发展成为与老百姓利益无法调和的特殊利益,这使得在局部地方党的干部全心全意为人民服务的承诺成为自欺欺人的假话。1986年,棋盘的行政干部不到15人,财政税务仅3人,没有工商所、司法所,派出所也仅有2人。那时候吃皇粮的人少,农民的负担也轻,老百姓种一亩田的负担总共才十多块钱。一直到1992年,一亩田的负担也没有超过30元。可是现在又如何呢?一亩田的负担已经超过了200多元。就这样还是不够用,还负债累累。现在全乡大大小小的干部、教师和棋盘籍在外工作的干部,加起来已有2000多人。他们自己要吃农民,他们的子女要吃农民,吃农民的队伍一年比一年壮大,一个乡党委书记根本无法抗拒。

“乡党委书记的权力基础,从理论上讲是人民群众,但是在一定的范围内,在一定的阶段内,具体到一级组织或一个人的权力基础,那就不一定还是人民群众,而可能是某个人或某一群人。

“具体到棋盘乡党委书记而言,其权力基础就不是棋盘人民群众,而是棋盘吃‘皇粮’的一群人。难道不是这样吗?对于棋盘乡党委书记是应该提拔还是应该降职这样一个问题,棋盘乡的人民没有发言权,棋盘吃‘皇粮’的人有发言权,上级机关的党政领导有决定权。这总是事实吧?

“所以,每一个乡党委书记出于巩固自己权力的需要,都会以牺牲人民群众的利益去维护同级干部的利益和上级领导的利益。这也是不争的事实。

“假如有一个乡党委书记要保护人民群众的利益而牺牲干部或上级的即得利益,他一定可以得到一个清官、好官的名声,同时也意味着他必须付出失去权力和私利的代价。”】

关于腐败问题,邓选中有这样的内容。

《邓小平文选》第三卷《社会主义和市场经济不存在根本矛盾》(一九八五年十月二十三日):

【格隆瓦尔德(美国时代公司总编辑):中国共产党一直教育人民要大公无私,为人民服务。现在经济改革,你们教育人民要致富,出现了少数贪污腐化和滥用权力的现象,你们准备采取什么办法解决这些问题?

邓小平:我们主要通过两个手段来解决,一个是教育,一个是法律。这些问题不可能在一夜之间解决,也不可能靠几个人讲几句话就见效。但是我们有信心,我们的党、我们的国家有能力逐步克服并最终消除这些消极现象。】

1985年,在格隆瓦尔德担心“出现了少数贪污腐化和滥用权力的现象”时,邓小平说“我们有信心,我们的党、我们的国家有能力逐步克服并最终消除这些消极现象”。

这场对话过去整整40年了,是否“逐步克服并最终消除”了“少数贪污腐化和滥用权力的现象”?

读者们会有自己的答案。

《我向总理说实话》:

【一位姓黎的同学所说的话,让所有人的心都感受了一次强烈震撼:

“我去年种了30亩地,不仅没有赚到钱,反而倒贴了2000多元。排渍的时候,电管所的说村里欠电费,给你停电。村里不得不给电管员送烟、送酒、送钱,还要把电管员请到村里,杀鸡、宰鸭、买鱼买肉、好酒好茶地款待,否则淹死你也不给你送电。老百姓的庄稼被淹,当官的和管电的却划拳饮酒,不慌不忙。……我真想杀人!

“粮食收获了,国家定价每一百斤55元,可是粮管所收购的时候,每一百斤只给你38元,就这样还要想方设法地限收、拒收。有时为了卖掉一袋粮食,要在粮站连续蹲上几夜,不送礼就不给收。我家卖粮食都是我父亲去,我怕我自己去了,见到那些狗日的没良心的收购员,会控制不住自己,放火把粮站给烧了。

“禾苗刚栽下去,干部就来收钱,一亩地200多元,一分都不能少。如果田里正缺肥,把钱都花掉买肥料去了,要求迟几天,人家却坚决不允许。闹不好,当官的不由分说,不交钱就关人、打人、罚跪。我真想不通:农民也是人,我们的干部都出身于农民,都靠农民养活,他们为什么就不能对农民客气点儿?看到那些行为作风简直像日本兵一样的收款队,我就真想和他们同归于尽。”

这位老同学接着对我说:

“老李啊!当初我们在棋盘中学读书时,和我们一般年纪的人基本上都能上高中,这你是知道的。现在怎么样?现在咱棋盘能读高中的学生还不足20%啊!好多女孩子,初中没毕业,就南下打工去了,哪里是打什么工啊!去卖肉!我隔壁的两个女孩子,一个18岁,一个16岁还不到,已经在外‘打工’两年了,家里就靠这两个女孩子‘打工’的收入交税费,养活全家,还要支付她们母亲的药费。

“农民还有什么?有家,家不能归,有一半以上的成年人长年在外谋生;有地,地不敢种,种地亏本。上有老人,不能尽孝;下有小孩,不能成才。一生辛劳,我们净养活你们这些干部、奸商了!而你们却反而不把农民当人看。农民活在这个世上还有什么意思!有时候,我真的想死!

“现在的农民有多苦,你们没有亲身体验,你们不知道;现在的农民在想什么,你们没有与之交真心,你们不清楚。我是个纯农民,我最清楚。如果有人领头造反,我会积极响应,哪怕是坐牢、杀头也无所谓。我失去的只是贫穷、锁链、卑贱,我渴望得到的是小康、自由、尊严!】

中央文献研究室《毛泽东年谱》:

【“搞单干,两年都不要,一年多就会出现阶级分化,其中有共产党的支部书记,贪污多占,讨小老婆,放高利贷,买地;另一方面是贫苦农民破产,其中有四属户、五保户,这恰恰是我们的社会基础,是我们的依靠。你是站在三分之一的富裕农户的立场上,还是站在三分之二的基本农民群众的立场上?问题就是这样摆在我们的面前。”】

中央文献研究室《毛泽东传》:

【“我多次提出主要问题,他们接受不了,阻力很大。我的话他们可以不听,这不是为我个人,是为将来这个国家、这个党,将来改变不改变颜色、走不走社会主义道路的问题。我很担心,这个班交给谁我能放心。我现在还活着呢,他们就这样!要是按照他们的做法,我以及许多先烈们毕生付出的精力就付诸东流了。”“我没有私心,我想到中国的老百姓受苦受难,他们是想走社会主义道路的。所以我依靠群众,不能让他们再走回头路。”“建立新中国死了多少人?有谁认真想过?我是想过这个问题的。”】

人民日报1968年8月20日第4版《战斗的十年》:

【战斗的十年

全国劳动模范、河北省遵化县西铺大队负责人 王国藩

在人民公社成立十周年的喜庆的日子里,回顾我们西铺大队在人民公社化道路上走过的十年,我们满怀激情地放声高呼:“人民公社就是好!毛主席万岁!万万岁!”

人民公社是闪烁着毛泽东思想光辉的崭新的社会经济组织。它架起了通向共产主义社会的桥梁,是我们广大贫下中农的命根子。但是,中国赫鲁晓夫及其代理人,却十分仇恨人民公社,他们吃着我们公社社员用辛勤劳动生产出来的细米、白面,却恶毒地攻击人民公社办“糟”了,把社会主义的新农村诬蔑成“漆黑一团”。这简直是给社会主义抹黑,为资本主义招魂。今天,我要摆摆我们西铺大队十年来的巨大变化,用铁的事实戳穿他们的谎言。

伟大领袖毛主席教导说:“只有社会主义能够救中国”,我们西铺人有最切身的体会。我们村过去穷得出了名。有一首歌谣形容我们过去的悲惨生活:“早吃菜,午咽糠,晚饭稀粥照月亮。”解放后,我们西铺的“穷棒子”从苦海里翻了身,但由于分散落后的小农经济顶不住天灾人祸,两极分化很严重。一九五二年冬天,我们响应毛主席的伟大号召,办起了“穷棒子社”,村里的地主、富农讽刺我们说,“穷棒子凑在一起,早晚也得穷散了。”我们人穷志不穷,遵照毛主席的教导,和阶级敌人斗,和天灾斗,集体经济越来越巩固。在农业合作化运动高潮中,伟大领袖毛主席把我们穷棒子社誉为“我们整个国家的形象”。

随着生产的发展,我们越来越感到这样一村一社的小集体,不能适应生产发展的需要。正在这时,我们伟大领袖毛主席发出“还是办人民公社好”的伟大号召,真是讲到了我们广大贫下中农的心眼里。一九五八年九月,我们全村敲锣打鼓地加入了人民公社。

西铺大队的社员和全国五亿农民一道,在人民公社的康庄大道上,昂首阔步地走了整整十年。这十年,是西铺大队翻天覆地变化的十年。过去,我们西铺是山多地少,沙多土薄,亩产不过百斤。公社化为生产力的发展打开了广阔的道路。十年来,在毛泽东思想光辉照耀下,我们继续发扬了“穷棒子精神”,依靠集体力量,改良土壤,兴修水利。我们建立了扬水站,把水扬到四十多米的高山上;修了十六里多长的一条环山渠道,引用“建明湖”水浇地;把三百多亩长年减产的“沥涝地”改造成了高产良田,把一百多亩坡地修成了高产稳产的“大寨田”。社员们植树造林,荒山变成了绿林、梯田,变成了果园。农、林、牧、副多种经营都得到了广泛的发展。粮食亩产比合作化初期增长了八倍多;大牲畜由建社初期的三条驴腿,发展到一百零八头,并购制了胶轮大车,还有拖拉机、锄草机、粉碎机、碾米机、水泵等大批机器设备和新式农具。看着人民公社化这十年的巨大变化,贫下中农都激动地说:“过去是三条驴腿,人扛耠子人拉犁;现在是骡马成群,胶车水泵拖拉机。”

......

在三年经济困难时期,中国赫鲁晓夫及其代理人刮起了“三自一包”的黑风,西铺广大贫下中农,在党支部领导下,经过忆苦思甜的阶级教育,坚决顶住这股资本主义逆流。当时,省和县的走资派来到西铺,提出:“你们是红旗,包产到户也应走在前面”,让大伙开会讨论。许多老贫农当场就驳斥说:“解放时,我们每家也都分了地,可是过不久,不还是富的富,穷的穷。要分田单干,这不是要我们走回头路,受二茬苦吗?……”讨论会变成了批判会。许多贫下中农擦亮眼睛,提高了政治觉悟,把下放的自留地、小开荒交给集体,公社更加巩固了。

......

我们西铺大队的贫下中农从十年的实践中,深深体会到:人民公社就是好!人民公社是我们贫下中农的命根子,我们贫下中农是人民公社的顶梁柱。伟大领袖毛主席指引的社会主义光明大道,我们贫下中农是认准了,走定了。】

《战斗的十年》作者王国藩,是著名的“穷棒子社”的带头人。毛主席在《怎样办农业生产合作社》一书中曾为这个合作社写过按语。

▲王国藩

根据东方直心老师《毛泽东大传》:

【他在《书记动手,全党办社》一文的按语中写道:

“遵化县的合作化运动中,有一个王国藩合作社,23户贫农只有3条驴腿,被人称为‘穷棒子社’。他们用自己的努力,在3年时间内,‘从山上取来’了大批的生产资料,使得有些参观的人感动得下泪。我看这就是我们整个国家的形象。难道6万万穷棒子不能在几十年内,由于自己的努力,变成一个社会主义的又富又强的国家吗?”】

1957年2月全国农业劳动模范代表大会,王国藩被国家授予“全国首届农业劳动模范代表会议”奖章。大会闭幕式上,毛主席把一面鲜艳的奖旗送到王国藩手中。

1959年4月,王国藩作为全国人大代表出席了第一届全国人民代表大会,再次受到毛主席接见。

1969年4月1日,中国共产党第九次全国代表大会在京召开,王国藩当选为中央委员,进入了党的最高领导机构。1973年和1977年在中共第十、十一次全国代表大会上连续当选为中央委员。

1978年,王国藩被免去一切职务。1981年任遵化县水利局顾问。