自董明珠发表了她对“海归”的看法之后,互联网上就掀起了围绕如何评价海归人员的讨论热潮,甚至引发激烈的对立和争论,这促使人们认真地看待海归这一特殊人群。

在这场讨论中,批评董明珠对海归存在偏见的意见多以人所共知的大科学家钱学森为例,因为钱学森对于新中国的卓越贡献早已铭刻在新中国的历史上,众望所归地获得了“中国航天事业50年最高荣誉奖”,成为中国人心目中的英雄。

可是,怎么能拿钱学森来做海归人员的代表呢?如不少人所指出的,在现今的海归人群中,出国并未学得多少真本事,只是镀了一层洋学历的金而回国的人,确实有那么些人。虽然不能一概而论,但拿钱学森做例子的确很不恰当。对于那些镀金海归,完全不值得加以特别的关注。

值得注意的是改革开放之初出国留学的一批海归,他们在国外学有所成而小有名气,回国后即被捧为学界大佬,戴上各式耀眼的桂冠,占据各种学术讲台,经常对国家大政方针发出鹤立鸡群的惊人之语。由于正逢国家“以经济建设为中心”之际,这批留洋学者中以经济学为专业者,回国后即声名鹊起,成为中国学术论坛上指点江山的风云人物。许小年就是其中的代表。他1985年赴美国加州大学戴维斯分校就读经济学,获博士学位,回国后,先在中外合资的中国国际金融公司任董事总经理,后在中外合办的中欧国际工商学院任经济学和金融学教授。

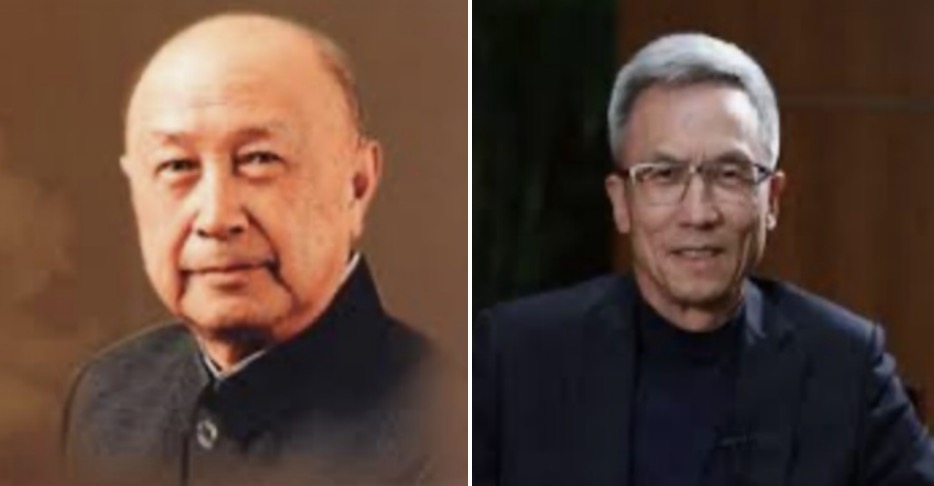

钱学森与许小年(资料图)

之所以要注意这样一批海归,是因为他们以改革开放推动者的面目高调亮相,或著书立说,或高坛演讲,竭力影响政府高层的决策,从而影响中国经济发展的方向。在相当长的一段时间内,他们的声音甚至超过了钱学森那一批50年代的海归。以许小年为例,他就因获得中国经济学界最高奖——“孙冶方经济科学奖”而名声大噪。

这样一些以经济学家著称的文科海归,若要求他们做出理工科学者的科研成果可能不尽合理,但至少应该为政府出良策,提出有前瞻性的建议,做出有助于国家经济良性发展的深度研究工作,起到智囊作用吧。可是,他们做了些什么呢?

根据AI搜索,许小年对国家近年来实行的发展绿色化、低碳化、高质量的新质生产力的方针持强烈怀疑,批判乃至否定的态度,集中反映于他对新能源产业的一系列评论。

他声称:中国发展光伏产业和新能源汽车是“盲目跟风”,"投机心理",“机会主义”;政府补贴是在“挥霍钱财”,这些技术“毫无竞争力”,“根本没前途”,他“非常不看好”。

他认定:中国投资新能源汽车,是"不切实际的空想",是“瞎折腾”,不会有任何光明前景,投入再多资金也无法带来实质性的技术突破。

他的所有这些言论,被事实狠狠打脸:中国光伏产业并未如他所预言的那般迅速 崩塌,反而像注入了强大的活力,迎来了井喷式的飞速发展。特别是新能源汽车,不仅在国内市场深深扎根,打下坚实基础,而且凭借卓越的品质和领先的技术,在全球市场攻城略地,占据了越来越大的份额。曾经许小年不屑一顾的行业,如今已成为中国经济闪耀的亮点。

促使这一切发生的,溯源起来,不是别人,不是哪一位经济学家,而是作为物理学家的钱学森。

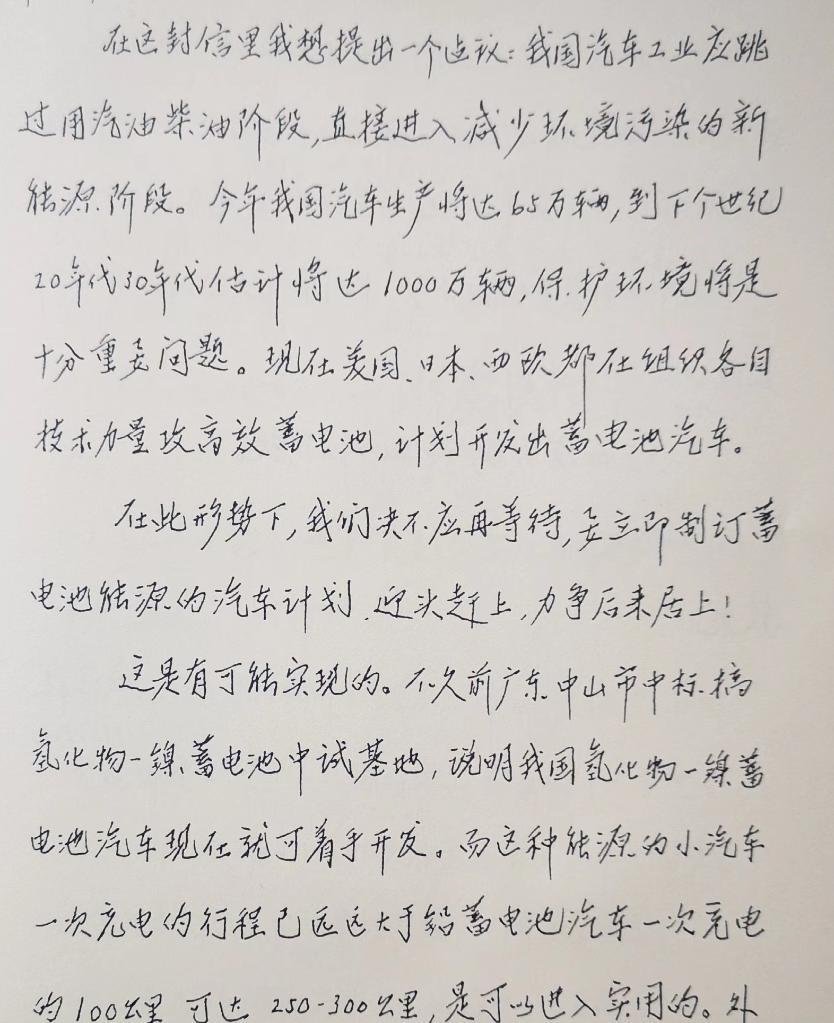

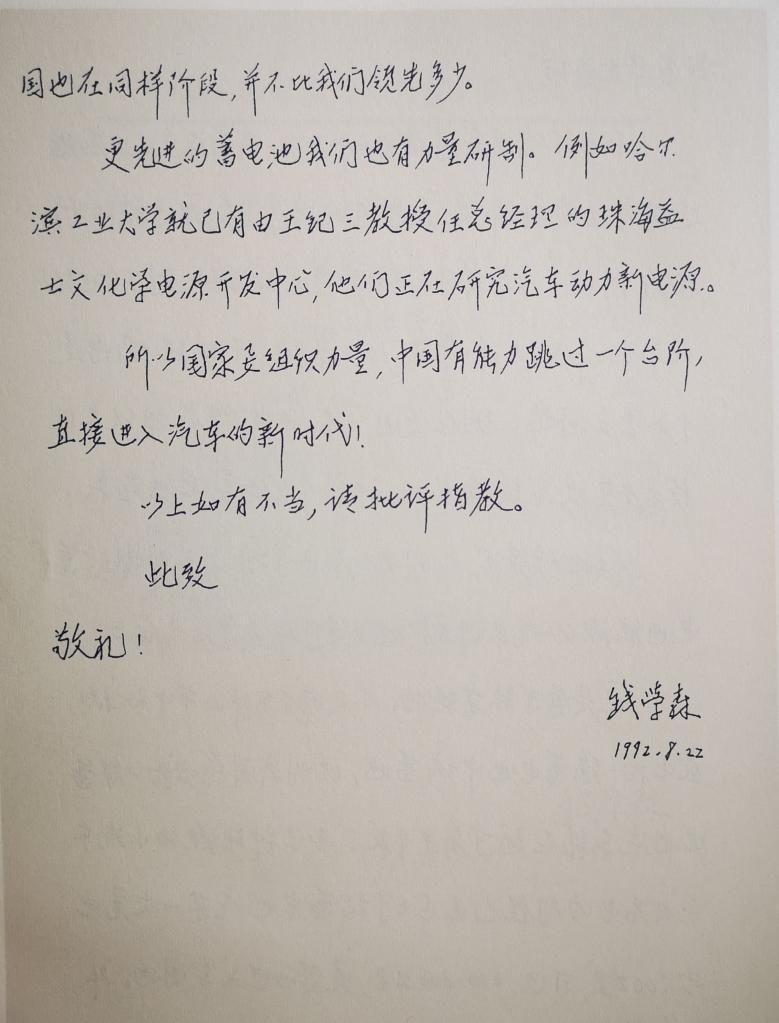

早在1992年,时年81岁的钱学森专门给副总理邹家华写了一封信,建议中国跳过燃油车,直接研发新能源车。

在那个时候,钱学森提出这个建议,绝对是具有高超的前瞻性。要知道,当时的中国,在一般老百姓眼里汽车还是个稀罕的东西,汽油车还远远谈不上普及,跟发达国家相比有百年的差距。可是,钱学森已经预见到汽油车不可避免落幕的那一天。因为,他比任何人都强烈意识到,无论是煤炭,还是汽油,所有的石化燃料,都是不可再生资源。这些资源迟早有枯竭的那一天,而到那个时候,新能源必将成为所有行业的不二选择。在这种超前的预见下,中国直接发展符合未来方向的新能源汽车,就是抓住市场先机,实现后来居上的重要决策。从更大的局面来看,低碳经济的较量必将成为国际竞争中一个新的战略高地。这一点,到了今天,完全被证实了。

钱学森提出这个建议是经过深思熟虑的,他考虑了发展新能源汽车需要攻克的技术关卡,专门评估了蓄电池技术。1993年,钱学森再次提出:“民用汽车一定要电气化,用蓄电池。而在‘863’(指1986年3月制定的“国家高技术研究发展计划”)中我们已突破氢化物,镍电极电池,已在开发中。那为什么不立即下决心搞电动汽车,跳过汽油车这一阶段?”“在此形势下,我们绝不应再等待,要立即制订蓄电池能源的汽车计划,迎头赶上,力争后来居上。”

基于对世界能源问题的预判,钱学森很早就呼吁政府重视新能源的开发。早在1978年3月的科学会议上, 钱学森就提出“我们要搞风力发电。”1981年他又进一步提出全面配置新能源的具体考虑:“风力发电也有不稳定的缺点,单靠风力发电要配蓄电池,投资就大了。最好是全国建成电网,把风力发电、水力发电以及核电联合起来,同全国电力建设结合起来。"

钱学森在上世纪改革开放之初就提出能源革命的建议,而到新世纪国家确定发展绿色经济方针后许小年却对此持续发出质疑之声,两者形成了鲜明的对比,这不能不引发人们的思考:为什么都是从国外学成而归的学者,对问题的判断有如此天壤之别?

最明显的一点是:钱学森当初出国留学,就是为了掌握最先进的科学技术,回来改变中国科技的落后状态,以赶超世界先进水平为目标。而许小年呢,在国外学习经济学后,就完全拜倒在哈耶克新自由主义经济理论的脚下,成为市场原教旨主义的忠实信徒。回国后他的所有言行都围绕一个目标,就是要把中国经济纳入到他所崇拜的西方经济学的“圣经”之下——“私有化、市场化、自由化”。

钱学森认为,现代科学技术的发展,需要“有组织的社会化研究”。在他看来,新中国所建立的全社会根本利益一致的社会主义制度,能够实现在统一领导下,组织、动员、集中各方面的力量,全国一盘棋,大力协同作战,充分发挥集体的力量和个人的才能,这就具备了赶超世界先进水平的特有的制度优势。我国“两弹一星”的成功和其它一系列科研突破,让钱学森很有底气地宣示:“我国科学技术赶超世界先进水平是历史的必然。”

然而,在许小年看来,彻底的市场化是唯一出路。他反对政府干预,把政府对宏观经济的指导性规划称为“鬼画”,甚至主张“几十万亿的国有资产可以分给13亿民众”,把涉及国计民生的重要产业,包括石油、化工、矿藏等全都实行私有化。在这种全盘私有化、市场化的理论下,“创新”,“赶超”,全都谈不上了,因为资本的本质与唯一目的就是逐利, 私有化的体系决不会顾及国家和全民族的根本利益与长远利益。许小年说:“需要根据行业和企业的具体情况,采用效益最大化的技术,而不是最先进的技术”,“这个投资合算不合算,企业要做计算”,“如果我自动化和信息化已经够用了,我为什么一定要追求智能化呢?”“如果小数据中数据已经够用了,为什么要用大数据呢?”“没有必要。”

基于这种逻辑,许小年对“赶超世界先进水平”的口号竭尽冷嘲热讽之能事。他把人们用来比喻抓住机遇后来居上的“弯道超车”讥笑成弯道翻车,对一切不甘落后的创新努力都斥之为“严重的投机取巧的心理”,一句“你想什么呢?”足足透现出他眼镜背后的鄙夷的眼神。

许小年个性的一个突出特点,就是“众人皆醉我独醒”的极度自负。他嘲讽马克思《资本论》的劳动价值论,声称“剩余价值理论已过时”;谈起国内的经济学家,他一句“乏善可陈”就横扫一切,似乎唯独他取得了西方经济学理论的“真经”。他无视哈耶克的经济学理论在世界范围内的种种失败,尤其是苏联解体实行彻底私有化后所造成的“休克”性灾难,也无视许多国际经济学学者对哈耶克经济学理论的批评,更无视中国经济发展的实践经验,也不顾他自己的许多预测频遭打脸的事实,只是一味地坚守他奉为“圣经”的市场原教旨主义;并且,在自己知道“谈不上科学研究”,“也没有数据上支持”的情况下,对国家经济发展方针指手画脚,妄加评论,还满是一副忧国忧民的神情,似乎不照他开出的药方去做,中国经济就会大难临头。

许小年的这种表现足以验证毛泽东的一个重要论断——无产阶级要用自己的世界观改造世界,资产阶级也要用自己的世界观来改造世界。这是一个不以人的意志为转移的规律,许小年的表现正是这种规律人格化的体现。他不仅自己竭尽全力用哈耶克理论改造中国,而且以他的教授身份在青年人中播下更多哈耶克的种子,期待以此塑造明天的中国。

这种对立集中表现在对待毛泽东和毛泽东时代的评价上。

许小年全面否定毛泽东时代的经济发展成果,不仅把计划经济贬得一无是处,而且集中攻击“大跃进”,一再声称“对所有‘大跃进’的反思都不能中止,更不能从历史书中抹掉。”他不是有分析地批评大跃进中出现的浮夸风等错误,而是把攻击的矛头直指大跃进的核心思想——跨越式发展。他说他“最反感的一句话就是跨越式发展”。

毛泽东曾经在总结大跃进的经验教训时,毫不动摇地捍卫“跨越式发展”的思想。他是这样回击反对派的:“我们不能走世界各国技术发展的老路,跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规,尽量采用先进技术,在一个不太长的历史时期内,把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。我们所说的大跃进,就是这个意思。”

与许小年相反,钱学森坚决捍卫毛泽东的这个思想。

1984年部队搞军转民改制,有人把毛泽东时代的国防科研工作,包括原子弹,氢弹,人造卫星等项目,都说成是“极左路线的表现”,声称“要消灭这条‘左’的路线,国防项目必须下马”。钱学森挺身而出,义正词严地批驳这种观点:“没有在那个时候五十年代就开始抓两弹一星的工作,我们中国就不可能有今天的这个国际地位,而且也恐怕不能取得我们现在来建设社会主义这么一个比较稳定的环境。”

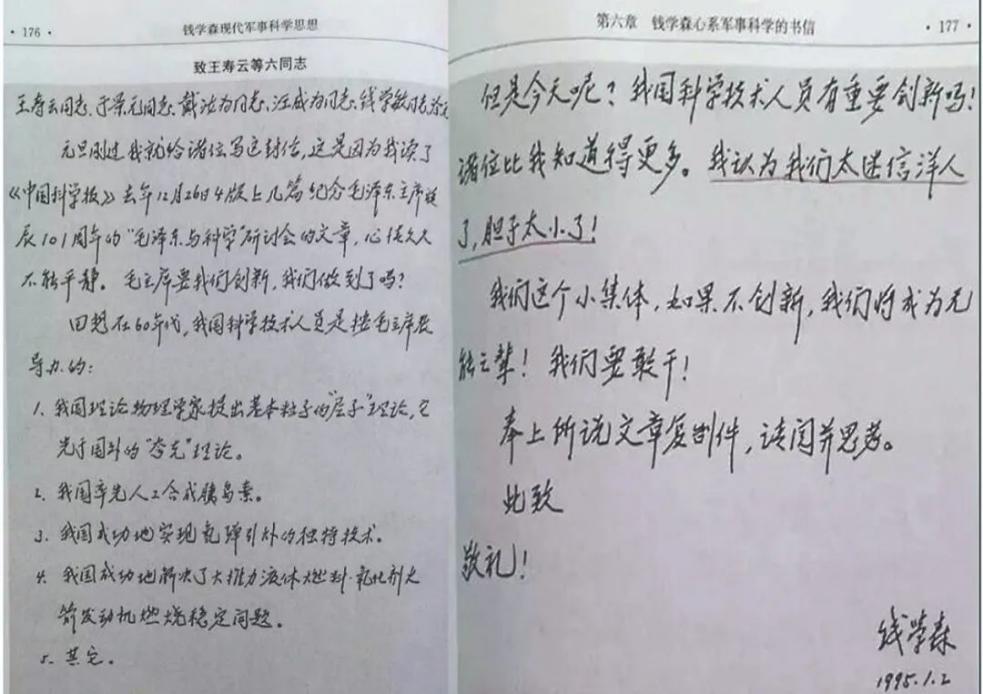

1994年,钱学森写信给国防科工委,发出震撼人心的钱学森之问:“毛主席要我们创新,我们做到了吗?”他在信中列举了在毛泽东时代所获得的一系列领先世界先进水平的突破性科研成果之后,尖锐地批评科技界风行一时的崇美心态——“我认为我们太迷信洋人了!”

钱学森把新中国的科研成就归因于毛主席的正确领导和制度优势。已到耄耋之年的钱学森深情怀念毛泽东时代科研人员团结奋斗的经历。他发自内心地说:“不要以为我们这些人有什么本事,不是的,就是这个制度好,发挥了科技人员的集体的作用。”他不无忧虑地说:“丢掉了毛泽东思想和公有制,中国就完蛋啦。”

回到海归的问题,事情就很清楚了。不是有没有出国留学经历的问题,而是要问在国外学了些什么,回国后又为中国人民做了些什么。

钱学森与许小年,可以作为两类根本不同的海归的典型。

作为哈耶克理论的忠实信徒,竭力以此来改造中国的许小年一类的人,称他们为资本主义的践行者和资产阶级的知识分子,应该是名实相符的。

钱学森呢?1991年10月,国家授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和“一级英雄模范”奖章。钱学森应邀讲话,话却讲得让人意外——他说他并不为此很激动。真正让他激动的是中央组织部把雷锋、焦裕禄、王进喜、史来贺和他五个人作为解放以来在群众中享有崇高威望的共产党员的优秀代表。他深情地说:“我激动的是,我现在终于是劳动人民的一份子了,而且与劳动人民中最先进的分子连在一起了。”

这,已经有毛主席给他做了结论:钱学森“把他的知识,无偿地献给国家和人民,是无产阶级知识分子的代表。”

附两封信

钱学森1992年给时任副总理邹家华的信:

钱学森1995年给国防科工委领导的信: