李克勤(jixuie):在母校华中工学院(现名:华中科技大学)的一份历史资料里,看到学长的一段回忆,当听说有人要拆母校那座毛主席像时,老红军辛忠贵挺身而出,义正词严——“谁敢拆毛主席像,我和他拼老命!”

资料原文

01

辛忠贵

辛忠贵同志(1913-1999),祖籍是有着革命光荣传统的湖北红安,1931年18岁参加革命,加入家乡自卫队,后加入红军。

1934年,红军开始长征。已经参军几年的辛忠贵跟随红四方面军一起开始了漫长的征途,隶属于红四方面军十二师政治部直属队。

“那个时候他们要过草地,可是草地下面全都是黑水,因为之前那些地方是没有人的,黑水都有毒,我家那个就在黑水里面中毒了,那个毒可厉害了。”

辛忠贵老人的妻子,杜爱景老人回忆到,“父亲说他的战友帮他背枪,有的时候扶着他一起走,不然当时就死在那里了”,一旁的儿子辛国庆补充道。

辛忠贵是抗日战争、解放战争和抗美援朝的革命战士。他参加过陕西陶林攻坚战,河北来河窑遭遇战,察哈尔攻坚战,百团大战,井行煤矿攻坚战,张家口柴清堡战役等各种艰苦卓绝的战斗。

在大大小小数不清的战役中,辛忠贵九死一生,在头部、肩部、胸部等地方共有七处负伤,在战斗中多次立功:

1950年在石家庄华北军政大学立功一次,1951年在朝鲜铁原评立功,1953年10月荣获国际三级勋章等。

在多少次的枪林弹雨中,多少次地从死神中抢过来的生命,在一位抗战老兵的嘴里没有半点苦和累,留下的只有对党对毛主席的赤胆忠心,以及对祖国的无限感激。

辛忠贵同志先后任陕西省红四方面军一师一团二连五班战士、晋察冀军区一分区司令部通讯连连长、晋察冀军区三大队二中队副队长、志愿者一分部医营处二十二兵站医院副院长和志愿者一分部基地医院内科病院行政院长等。

1958年,辛忠贵同志到地方后,任华中工学院(即华中科技大学前身)管理后勤的总务科副科长、总务处副处长。

(辛忠贵同志所获荣誉证书及勋章)

02

毛主席像的特殊含义

毛主席像,在革命的人民那里,有着特殊的象征意义。

究竟是何意义?

不言而喻。

要想知道,就请到人民群众中去。

如果不想去,就意味着脱离群众,那么你会到哪里去呢?

这里稍微回顾一下我大学学的专业,那可是与毛主席的革命路线分不开的。

我大学学习的对象,主要是机床,一般被称为工作母机,毛主席也这么讲。

机床(英文名称:machine tool)是指制造机器的机器,所以也叫工作母机或工具机。机床一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。后来当我得知毛主席十分熟悉机床,他到过许多机床厂视察,可以想象主席的到来,给我国机床业有多么大的鼓舞。因此,我也开始重新认识我学过的这些专业技术。在道层面,有了新的感悟,新的道器变通之变应运而生。

武汉重型机床厂,简称武重,现在叫中国兵器工业集团武汉重型机床集团有限公司(以下简称“公司”)是我国"一五"时期156项重点项目之一,是国内生产重型、超重型机床极限规格品种齐全的大型骨干企业。

武重,在我们这些大学生心目中地位是十分神圣的,因为那里面的机器设备,尤其是技术人员,都是拔尖的。

由千千万万广大劳动人民参加的社会实践证明:

毛主席才是中国最大的实业家。

再来说说有关机床和数控机床的基本知识。

现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。

车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是制造业里使用最广的一类机床。

车床的“车”,即转动的之意。

我国古代带转动的机械通常都叫“XX车”,如纺线用的“纺车”、提水用的“水车”、“筒车”、“翻车”等等。车床,外形像床,也许就被称为车床。

数控机床,是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件的控制单元,数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控机床的大脑。

步进电机一般与数控机床联系在一起。

设计机床,是一项极其复杂的科技活动,设计思想在道层面,由道而器,道器变通。

而设计思想,来自实践,由器而道,道器变通。

务必注意,毛主席革命路线讲究反潮流,我理解就是逆势之思,顺势之为。

并且有钱学森讲的“制度好”氛围。

这是我的母校在1970年代初研制的处于世界一流的自动换刀数控镗铣床,简称加工中心。

1976年前后,中国的科学技术水平,全面进入到世界前列,这是不争的事实:

1964-1970:毛主席这6年狠抓革命猛促生产有怎样的突破?

我国无人机试飞成功是在1970年:伴随卫星上天核潜艇下水,运十上马

1975年周总理宣布:我国已是“初步繁荣昌盛的社会主义国家”

这一切,都是在毛主席迎面领导下取得的,没有毛主席,想都不要想。

03

华中工学院的毛主席像

李德焕同志是我们在校时机一系党总支书记,后来担任校党委书记。

在读大三的时候,有一段时间他经常参加我们机制801班的班会,大家对他十分熟悉,我们毕业分配方案也是他到我们寝室来宣布的。

华中工学院(简称华工)是新中国办的大学,她的大学精神无疑属于社会主义新文化——毛泽东文化范畴。

华工有一个特别独特的精神,那就是团结——协作——协同。

举个例子吧。

我们在校时机一系的老师里有五位后来成为院士,其中杨叔子、熊有伦是中国科学院院士,周济、李培根、段正澄为中国工程院院士。

这五位老师无疑是我们格外尊敬的大师级学术领军人物。杨叔子院士给我们上过专业基础课,熊有伦院士还是我毕业设计的指导老师,我亲身体会过如今被称作大师育人的那种感觉。

几年前有一次我遇到母校的一位老教师,我问他为什么我们机一系出了那多院士?有没有什么特殊缘由?

这位老师告诉我,除了通常大家都知道的个人学术水平高,教书育人扎扎实实外,还有一个不可忽视的原因,那就是这些被评上院士的老师所在的教研室、系、学院,以至于整个学校的老师在精神层面,在大局意识上是团结一致的,极少有,或者比较容易通过集体来克服中国文人之间的那种不良习气。

然后,被评上院士的老师,都是德高望重的学者,他们作为院士依然和过去一样在科学研究和教书育人上带领大家共同奋斗。

荣誉固然有很大程度与个人有关,但同事、团队,进而部门、学校都能够切实得到分享。

这是不是带有在共建中共享,在共享中共建的良性循环呢?

这样的良性循环蕴含着一系列个人与集体的想法说法做法,这里面矛盾与冲突是难免的,如何才能想得通说得通行得通——道器变通?

这是不是与华工的校风有关呢?

母校的校风,非一日之功所能形成,可那就是活生生的呈现在那里。

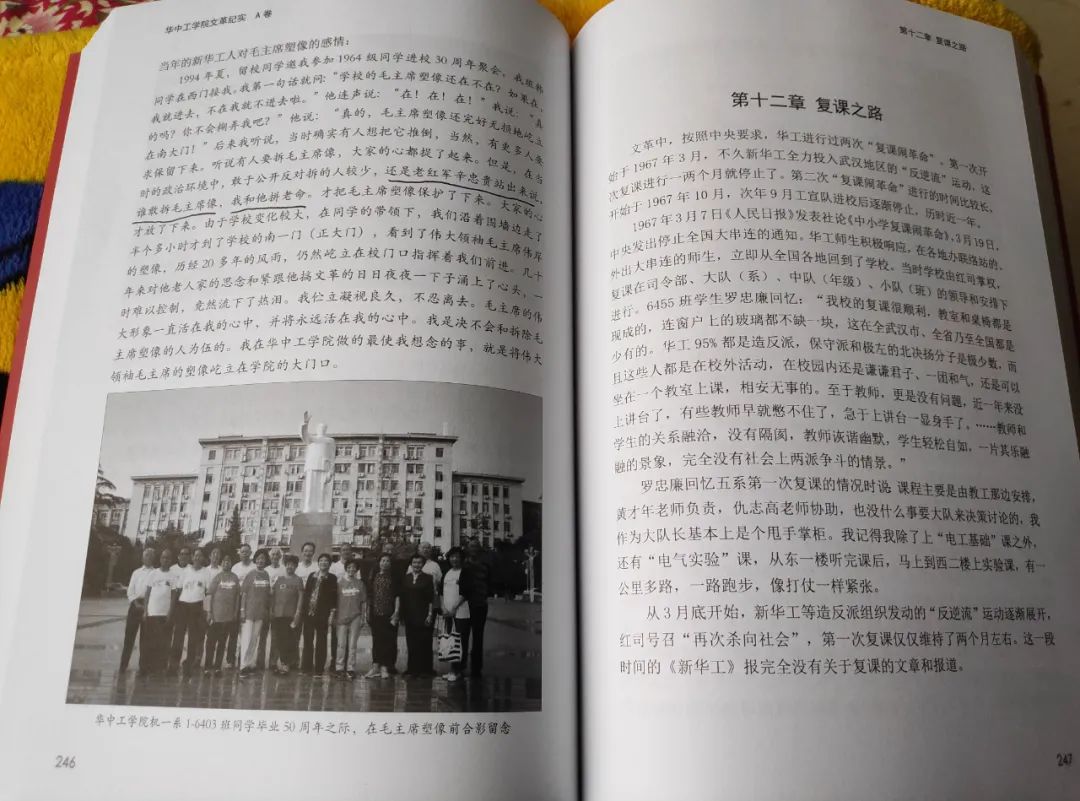

喻家山下,道层面的精神中轴线,与器层面的物质中轴线,在南一楼前面的那尊巨型塑像那里交相辉映,道器变通了。

李克勤后记:

老红军黄老为毛主席讲话,已经成了一个典型历史现象,仔细品味,在毛主席逝世以后,这种现象是很普遍的“逆势之思,顺势之为”。逆势之思的“势”,是看得见的现实器层面的,而顺势之为的“势”,则不一定看得见摸得着,所以需要感悟,悟道方能道器变通。在1980年前后那个阶段,老红军悟得深,悟得透,对此我们需要认真思考,用心琢磨,潜心悟道。易,既是容易的易,也是变易的易。我们中国古代先贤的思维方式,至今依然具有无可替代的优势。在道器变通体系里,变为道器变通之源。技术革新,技术革命,都属于道器变通之变。毛主席领导的三大革命实践,是社会实践,那是由广大人民群众参加的,由器而道,由道而器,道器变通。