激励国人热血沸腾的文化抗战

——纪念抗战80周年有感之七

侯立虹

“起来不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城,中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声,起来,起来,起来,我们万众一心冒着敌人的炮火前进”,这是国歌,也是《义勇军进行曲》,更是抗战文化的重要标识。纪念抗战胜利80周年,不能不想起激励国人热血沸腾的文化抗战。

文化抗战,乃以笔为枪,亦即以文学、音乐、戏剧、美术、电影、报刊、电台等为武器的特殊抗战形式,是党领导文化界爱国人士抵御日本帝国主义文化侵略与奴役的伟大斗争,党的全面抗战路线,所提出的文化抗战理论和思想,是领导推动广大文艺工作者投身抗战,形成轰轰烈烈的文化抗战运动的基本前提和根本保证。毛主席高度重视文化抗战,称其本质为军事、政治、经济、文化交织的战争形态。文化抗战所展现的如抗战音乐、抗战戏剧、抗战文学、抗战漫画、抗战电影等文化现象,所构建的凝聚中华民族前赴后继英勇牺牲精神和反映全国同胞反抗日寇不屈不挠斗志文化形态,所形成的激励全国人民抗战激情和振奋抗日军民士气文化效应,所留下的一部部永远让国人热血沸腾的辉煌篇章和始终激荡中华儿女爱国豪情的一幕幕波澜壮阔抗战场景,铸就了中国文学史和中华民族反抗外来侵略史巍峨高大而千古不朽的丰碑。

一、伟人“文武双全”抗战系列理论指引文化抗战日益红火。

伟人领导抗日战争,不仅推出了《论持久战》等光辉篇章,提出“兵民胜利之本”“陷敌于人民战争汪洋大海”武装抗战的重要思想,而且提出了一系列文化抗战的重要理论,指引文化抗战蓬勃开展,为夺取抗战胜利做出了不可磨灭的重大贡献。

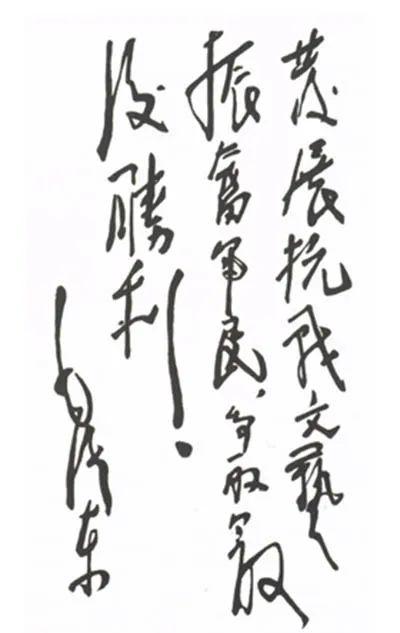

1935年12月瓦窑堡会议确立抗日民族统一战线方针后,毛主席、党中央就结合抗日战争的特殊形势,阐述有关文化抗战的一系列主张,实现工农民主文化向抗日民主文化的重要转变。毛主席1936年11月在陕北保安中国文艺协会成立大会上强调,为了抗日,我们要从过去单搞“武”的一面转到“文武双全”,“要从文的方面去说服那些不愿停止内战者,从文的方面去宣传教育全国民众团结抗日”,并要求文艺工作者“发扬苏维埃的工农大众文艺,发扬民族革命战争的抗日文艺”。七七事变后,毛主席多次阐述建立文化军队、开展文化抗日配合军事、政治、经济等抗日斗争的重要意义,并要求抗战时期的“新闻纸、出版事业、电影、戏剧、文艺,一切使合于国防的利益”,还专门题写“发展抗战文艺振奋军民,争取最后胜利”。毛主席1942年著名的在延安文艺座谈会上的讲话,更是论述了文化对于抗战的重要性,推出了“中国政治的第一个根本问题是抗日”,“文艺服从于政治”,一支能写雄文的“纤笔”相当于数千“毛瑟精兵”等文化抗战的重要观点。

毛主席很重视文化抗战的领导和组织,要求“党的文艺工作者首先应该在抗日这一点上和党外的一切文学家艺术家(从党的同情分子、小资产阶级的文艺家到一切赞成抗日的资产阶级地主阶级的文艺家)团结起来”,并在《新民主主义论》明确提出“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器”。毛主席党中央不仅提出“建立文化运动上最广泛的统一战线,向着一个共同的目标:反对民族敌人——日本帝国主义,反对民族投降主义,反对黑暗复古主义”,1940年专门发布《关于发展文化运动的指示》,专门谈到了组建抗日文化队伍的问题。党直接领导的中国左翼文化总同盟则是文化抗战的具体组织者,其方式就是通过“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”两个口号的论争,使中国共产党提出的抗日民族统一战线政策在文艺青年当中得到了很好的宣传,增强了文艺青年对中国共产党的认同感。各种进步书刊和抗战动员活动使得文艺青年进一步了解中国共产党和延安的革命精神。毛主席1940年1月发表的《新民主主义论》指出,我们要建立的文化是新民主主义的文化,也就是“民族的、科学的、大众的文化”,这是对中国共产党抗战文化的总结和发展,也表达了党领导的抗战文化的特性。毛主席在延安文艺座谈会上更是指出:“要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争。”

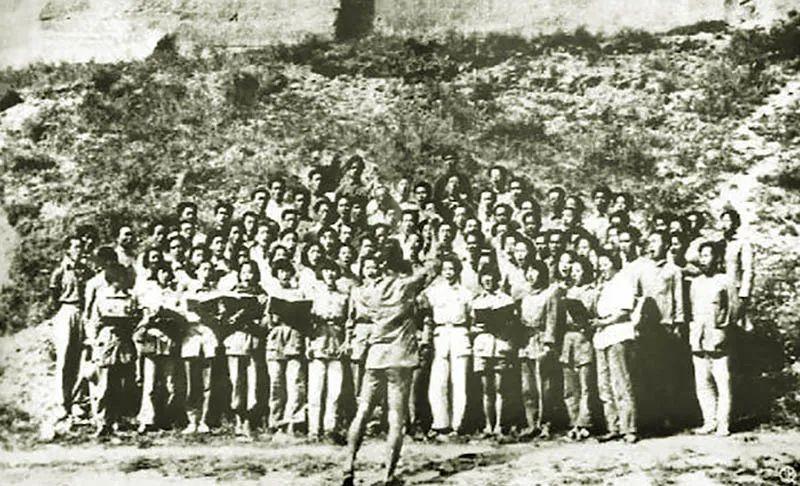

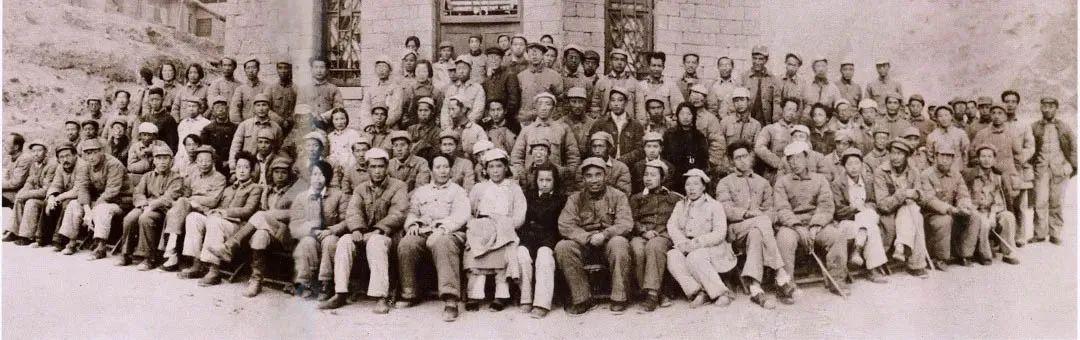

毛主席非常关切奔赴延安文化抗战的文艺工作者和追求理想进步的青年,不仅接见过许多文艺工作者,多次在讲话中阐明他的文化抗战思想和文艺抗战观点,还在1938年4月延安鲁迅艺术学院成立大会上论述艺术的作用和使命,形象生动地用“山顶上的人”比喻经过长征到达陕北的原苏区文化工作者,用“亭子间的人”比喻从城市来到延安的文化工作者,希望他们能够结成统一战线,在民族解放的大时代去发展广大的艺术运动。毛主席高度重视知识分子,发挥文化抗战人才作用,代表党中央亲自起草了《关于吸收知识分子的决定》,着力构建求贤若渴的人才吸引机制,对远道而来的知识分子给予高度重视,让人才感受到“满满的仪式感”。1936年11月知名女作家丁玲辗转来到陕北,毛主席专门为其赋词一首《临江仙·赠丁玲》。1938年3月作家萧军第一次来到延安,毛主席闻讯后热情地向他发出面谈邀请,并于第二天亲自到招待所拜访并设宴款待,这让颇有清高之气的萧军深受感动。1942年4月延安文艺座谈会召开前夕,毛主席约请剧作家塞克去自己的窑洞聊天,被其以“有拿枪站岗的地方我不去”为由拒绝,毛主席闻讯后当即命令撤掉警卫员,自己则在窑洞前的山坡上亲自遥遥相候。《中国共产党抗日救国十大纲领》,提倡“全中国人民动员起来,武装起来,参加抗战,实行有力出力,有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识”,1940年12月毛主席《论政策》指出“应吸收一切较有抗日积极性的知识分子”,并“放手地吸收、放手地任用和放手地提拔他们”。通过一系列积极有效的组织、宣传和发动活动,大量知识分子加入到中共队伍中,成为文化抗战的骨干力量。

毛主席不断矫正文化抗战的方向,他不仅处处关心鼓励支持文化抗战人员——文艺工作者,也尤其重视延安文艺工作者存在的严重脱离群众、自由主义倾向、宗派主义色彩诸多问题,通过有力措施促进文化抗战健康发展。毛主席亲自给众多文艺界人士写信了解他们的想法,还以集体谈话形式邀集鲁艺党员教师等交流意见,更提议党中央召集延安文艺界人士座谈,就相关问题交换意见。毛主席还在4月27日以“为着交换对于目前文艺运动各方面问题的意见起见,特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会,敬希届时出席为盼”请帖方式,邀请延安的文艺工作者们参加座谈会,显示了对文艺工作者的尊重,也显示了会议的重要,尤其是毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》推出震撼世界的文化抗战理论“在我们为中国人民解放的斗争中,有各种的战线,就中也可以说有文武两个战线,这就是文化战线和军事战线。我们要战胜敌人,首先要依靠手里拿枪的军队。但是仅仅有这种军队是不够的,我们还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队”,所以收到极好的效果,成为文化抗战续动力和助推器,结出了抗战文化的累累硕果,竖起了文艺健康发展的里程碑。

二、文化抗战的波澜壮阔抗战文艺运动的如火如荼

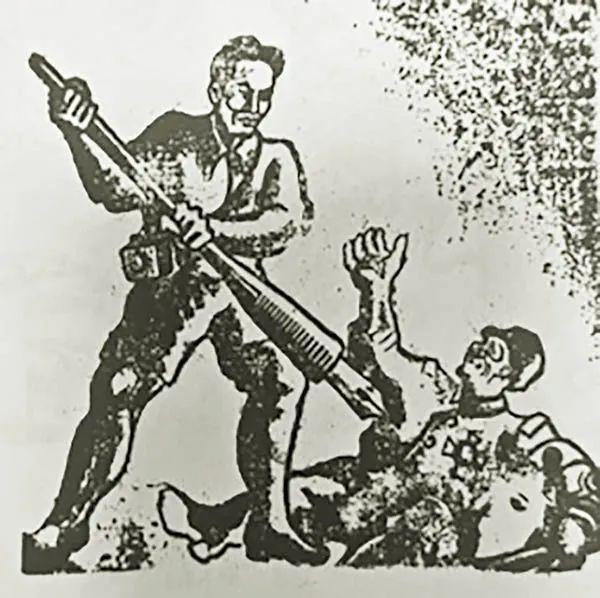

文化抗战,由于党和毛主席的领导和指引,一切有良知的文艺工作者都以笔为枪,涌现出抗战话剧、抗战诗歌、抗战电影、抗战漫画、救亡歌曲等众多传世经典,兴起了抗战文化的热潮,激荡着全民抗日的呐喊与怒吼,回响着英勇杀敌的血性与豪情,形成了宣传民族救亡、推进抗击侵略的汹涌澎湃文化运动。

1、抗战初期呈现以《义勇军进行曲》《放下你的鞭子》为代表的抗日戏剧抗战音乐的红火。“一切为着抗日战争, 一切服从抗日战争。文化界要用一切的力量为抗战而服务, 一切文化界的工作首先要集中于争取抗战的胜利”,是陕甘宁边区文化界救亡协会成立时的宣言,也是抗战初期热烈而广泛的文化抗战真实写照。广大文艺工作者面对全国人民高涨的抗日情绪,纷纷投身到抗日救亡的实际工作或文艺运动中去,创作了一批能够迅速反映现实斗争,发挥宣传鼓动效果,为人民大众所喜闻乐见的各种小型抗日作品,如战地通报、报告文学、街头剧、活报剧、街头诗、朗诵诗,以及各种利用民间形式的通俗文艺等,影响最大最为深入人心的便是著名街头剧《放下你的鞭子》,全剧以流亡东北的父女街头卖艺为线索,因饥饿引发冲突,青年工人制止后,父女哭诉家国沦丧,激发观众抗日共鸣。抗战期间广泛流传于北平、上海、香港等地,成为鼓舞全民抗战的经典剧目。而延安抗日根据地的“西北战地服务团”,按照毛主席的要求“到前线去,可以接近部队,接近群众,宣传党的政策,扩大党的影响”“宣传要大众化,新瓶新酒也好,旧瓶新酒也好,都应该短小精悍,适合战争环境,为老百姓所喜欢”,1937年9月22日40多人开赴山西抗日前线,徒步从延安出发,经延长县东渡黄河,进入山西临汾、太原等地,一路上,利用乡村戏台演出节目,采取大鼓、快板、双簧、相声、活报剧等形式,宣传抗日,发动群众,受到群众喜爱。这时期大量涌现小型作品,采用街头即时演出的形式,演员与观众互动产生把日寇赶出中国去的共鸣,真实再现抗战初期文化抗战的特色,也显示了文化抗战的特殊威力。此时的抗战音乐更是激荡着强烈的中华民族共同体意识,这在以《义勇军进行曲》为代表的抗战歌曲中得到了淋漓尽致的体现,虽然是电影《风云儿女》的主题歌曲,但充满爱国“火药味”和激发保家卫国激情的歌词,既是诗歌,又是号角;回荡战斗性鼓动性号召性和令人热血沸腾的旋律,既是抒情,又是呐喊,迅即为抗战烽火中的海内外华人所传唱,迅即引发中华民族到了最危险的时候强烈共鸣,歌曲核心——“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声”,像火山迸发一样迸发出强烈的中华民族共同体意识,所凝聚民族精神的巨大力量,成为文化抗战的典范和号角,最终使歌曲成为中华人民共和国国歌。

2、“文章下乡,文章入伍”成为文艺工作者发挥特长投身抗战的重要标识。文化抗战有个重要口号就是“文章下乡,文章入伍”,提出这个口号的就是文化抗战重要组织——结成文艺界最广泛的抗日统一战线中华全国文艺界抗敌协会(简称“文协”)。“文章下乡,文章入伍”不只是要求所有文艺工作者走出书斋,走出安逸,奔向抗日战场,在战火硝烟中获得重生,而且要求文艺工作者把自己特长与抗战需要的结合起来,创作出大众喜闻乐见、贴近军民生活,有力促进抗战的文艺作品。比如产生很好抗战演出效果的民歌曲调填上新词,宣传反映抗战的鼓词、快板书等民间曲艺;再比如抗战文学中的鼓动诗、朗诵诗、长篇叙事诗等大量诗歌、报告通讯、速写、戏剧(歌剧、独幕话剧、街头剧)等新型抗战文艺创作,都成为文艺工作者深入前线“入伍”、贴近士兵百姓“下乡”的结晶。同时广大文艺工作者还踊跃奔赴前线进行劳军慰问,其中有“文协”组织的作家代表团赴台儿庄等地的劳军慰问,也有“全国慰劳总会”分南北两路到抗战前线的各战区慰问浴血奋战的将士,有老舍等作家在大西北地区行走了5个月,两万多里的慰问,也有“作家战地访问团”从重庆出发途径四川、山西等6省历时半载,深入中条山、太行山两大战区的重点访问。还有“笔部队”——“抗战文艺工作团”团长作家刘白羽明确表示“我们抗战文艺工作团就是为了团结文艺工作者到前线去,到敌人后方去,而组织的”之入伍下乡的示范,分派多个小组深入战区工作;赴晋东南前线工作近一年之久的延安“鲁艺文艺工作团”,以及活跃在乡间和前线的鲁迅实验剧团、抗战剧团、烽火剧团等“笔部队的榜样。此外,不论是前线还是敌后,都出现了大大小小的各种形式和类型的文艺抗战团体、作家抗战群体,深入前线和后方进行抗日宣传,从而开创了文化抗战的新局面。而1938年4月在武汉的政治部第三厅与“文协”联合“选择战地工作较久的戏剧艺术人才编为10个抗敌演剧队和5个抗敌宣传队,队员都受到严格的军事训练,然后分发到各战区”很是耀眼,郭沫若主持的“第三厅”所组织的演剧队,足迹遍及全国和东南亚一带,发挥了以武汉为中心文化抗战的骨干作用。可以说,“文章下乡,文章入伍”是文化抗战的举措,也是唤起民众铸成血肉长城的具体表达,他们用自己的作品鼓舞着根据地军民的抗日热情,用独特的方式抵御日本侵略军,用自己的热血与青春谱写了一曲宏伟壮丽的抗战史诗,更为后世留下了不朽的文化遗产和宝贵的精神财富。

3、围绕文艺要不要为抗战服务的斗争写下文化抗战的波涛汹涌。文化抗战,并非一帆风顺,尤其是进入相持阶段伴随国民党的消极抗日积极反共政策,兴起了“与抗战无关”的怪论,由此围绕文艺要不要为抗日战争服务展开了尖锐的斗争。这次“与抗战无关”论争,表面上是针对战争初期创作上一度出现的公式化现象,实质上是要不要文化抗战的斗争。这场论争,导火线源于鲁迅批判过的资产阶级文人梁实秋,在其主编的《中央日报》副刊《平明》1938年12月1日发表的“编者的话”中提出的“现在抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍微不同。与抗战有关的材料,我们最为欢迎,但是与抗战无关的材料,只要真是流畅也是好的,不必勉强把抗战截搭上去。至于空洞的的抗战八股,那是对谁都没有益处的 ”文学主张。梁实秋的主张,立即遭到进步文艺界的驳斥。重庆的《抗战文艺》、《文艺月报》、《大众报》、《新蜀报》等,连续发表了罗荪、陈白尘、宋之的、张天翼等人的批判文章。批判者首先揭露了这种主张的荒谬性,他们指出,在民族生死存亡的关头,“与抗战无关”的人和事是不存在的,“如果硬要找‘与抗战无关’的材料,就必须抹杀了‘抗战’躲到与抗战无关的地方去。然而可惜的是这‘地方’在中国是没有的”。因此,也就“绝对不会有‘与抗战无关’的文章”(罗荪:《再论“与抗战无关”》)。批判者还进而揭露了这一主张的反动性。他们针对梁实秋所谓“空洞的‘抗战八股’,那是对谁都没有益处的”谬论指出,大多读者肯定会从宣传抗战的文艺中“感到益处的”,而感不到益处的只有两种人,一种是没有起码的是非观念的“骑墙派”,另一种是梦想实行“王道乐土”的汉奸(宋之的:《谈“抗战八股”》)。在广大进步文艺工作者的有力批判下,梁实秋的反动主张很快就破产了,这也成为文化抗战的重大事件。

4、独特的“孤岛”文化抗战。“孤岛”是指1937年11月12日至1941年12月8日期间的上海,这时期,留在上海的进步作家和爱国的文化工作者,团结在共产党地下组织的周围,利用租界的特殊环境,不仅展开对以“奴化教育”为特色的“大东亚文学”“和平文学”和汉奸文人的批判,而且大力推动文艺界的抗日民族统一战线工作,团结和动员了一批有爱国心的文艺工作者,开展了各种形式文化抗日救亡运动,形成了独特的抗日“孤岛文化”。近期上海市委党史研究室等部门联合举办的“怒吼——上海抗战文化展”(《上海文化抗战的 “怒吼” 响彻陕西南路地铁站文化长廊》上海市土木工程学会 2025年08月23日 13:41上海)就用丰富的历史资料、档案充分反映了孤岛抗战文化的地位和作用,讲述了文化战士们在中国共产党领导下从九一八事变后反帝抗日文化的兴起,全民族抗战爆发后抗战文化的繁荣高涨,到孤岛时期的文化抗争和沦陷时期上海全面沦陷后的文化苦斗,通过各类文艺形式宣传抗战,凝聚民心,在民族危亡关头谱写了一首壮烈的爱国主义英雄史诗。

文化抗战从各个角度表现抗战的波澜壮阔,展示了从白山黑水到天涯海角文艺界抗日的“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,激励人们热血沸腾,鼓舞人们奋不顾身杀敌,谱写出一曲曲抗日救国的乐章,创造出一副副抗日的壮丽画卷,锻炼出永远鞭策后人克服一切艰难险阻的伟大抗战精神,从而成为中国人民弥足珍贵的精神财富。

三、文化抗战不可忽视的对日伪军宣传。

文化抗战有个特别耀眼的闪光点,就是以文艺为武器瓦解敌军,并在对敌宣传中逐渐摸索出一套瓦解敌军的有效方法。如利用日本流行的歌谱,谱写有政治意义的歌词,散发到敌军去,抑或在战场对峙的时候,集体唱给敌军士兵听,效果特别的好。

晋察冀边区抗敌剧社专门为敌后宣传创作了歌剧《刘二姐劝夫》,写的是一个遭受日军侮辱的伪军家属刘二姐,耐心劝说自己当伪军的丈夫改邪归正、弃暗投明的故事。由于唱词通俗易懂,如泣如诉,在敌占区演出过上百场,效果很好。剧中刘二姐语重心长的规劝,传遍了敌占区的千家万户,传到敌人的据点内和炮楼上,打动了许多伪治安军和伪警备队人员的心。一个回乡探亲的伪军看了慰劳演出之后,触物伤怀,同别的观众一起愤怒地喊起了口号,并在日军的军用卡车上,贴上了抗日传单,引起了敌人的惊慌和混乱。

文化抗战还充分发挥日本反战人士作用,将他们集中起来,组成日本士兵觉醒联盟,针对不同的日军部队有的放矢开展宣传。最为精彩的是,觉醒联盟冀南支部书记长秋山良照曾编写一部话剧《活路》,在日军控制地区演出。日军独立混成第6旅团的一名上等兵看完话剧后,主动给秋山写信,要求参加八路军。为此,日军感到这种宣传十分恐惧,声称“八路军有个‘秋山良照’部队”,并对秋山良照进行通缉。抗日战争进入相持阶段后,中日战争形势开始逐步逆转,许多伪军立场也开始动摇起来。而八路军采取针对性宣传攻略,取得了丰硕的成果。1941年起,日军不堪敌后袭扰,开始对抗日根据地进行“扫荡”“蚕食”,组织“治安强化运动”,妄图摧毁敌后根据地。为争取敌后斗争的主动权,我军派出大量武装宣传队、武装工作队,深入敌后之敌后开展活动,将斗争焦点引向敌占区,各个军区、军队的宣传队、剧社,纷纷出击,发动“政治攻势”,进入敌占区宣传演出,开展强硬姿态的文艺宣传战和政治攻势,为敌占区民众的抗日动员带来了很大帮助,也为抗战反攻阶段的到来奠定了良好的舆论基础。据原南京前线话剧团团长漠雁回忆,他曾在胶东抗日根据地5旅“国防剧团”当宣传队员,曾带着几个文艺战士奉命随武工队到敌占区活动,潜行至炮楼下,便开始“演出”,二胡一拉,炮楼里顿时鸦雀无声。先唱一曲《中国人不打中国人》,接着唱起《流亡三部曲》中的《松花江上》“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那漫山遍野的大豆高粱……”哀怨如诉的歌声一完,武工队的同志马上用话筒喊话。连接几个晚上,终于使3名伪军走过来向八路军投降,他们一见面就说:“你们唱得真揪心啊!”

随着文化抗战的广泛深入,伪军也成了文艺工作队演出的观众和听众。伪军在岗楼听到歌声、胡琴声,换上便衣下炮楼看戏,相互之间“谁都知道,而又各不相扰”,看过演出的伪军家属纷纷写信给自己的家人,叫他们留个“退路”。所以当遇到八路军运粮的时候,不仅不下来骚扰,反而替我军放哨,防备日军出动抢粮。可见,这场敌后文艺宣传战,对我军坚持敌后抗战起了积极的作用。

概言之,文化抗战,是艰苦卓绝的抗战中发挥了枪炮之外的“另一种武器”的力量:“我的家在东北松花江上”思乡哀怨埋下了抗争火种,《流民图》逃难者的瞳孔迸发出“还我河山”的悲怆,“假如我们不去打仗”雷霆般的设问成为奋起抗战的砥砺,而“风在吼,马在叫”则在黄河的咆哮中铸就民族不屈的脊梁!

文化抗战,是火炬,也是号角,是战鼓,也是投枪;是墨汁在粗纸上洇开的血迹,也是刻刀在木石上凿出的火光,是歌者将音符磨成锋刃,也是一个民族攥紧骨节的炸响,所以成为千古不朽的抗日救亡文化运动,

文化抗战是党领导的捍卫中华民族文化、反抗日寇文化侵略精神奴役的伟大斗争,也是粉碎日寇在文化上灭亡中国、征服中华民族图谋的坚决抗争,还是反击日寇进行“中日亲善”“共存共荣”等文化摧残和奴化教育的文化血拼战。文化抗战所形成的抗战文化,是代表中国近代文化前进方向的文化形态,正如毛主席所说,“是新民主主义性质的文化,属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一部分”。

文化抗战向世界展示了中国文人天下兴亡、匹夫有责的爱国风骨,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、以笔为枪的血战到底英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,所就着枪炮和炸弹的火光写就、绘成、演出的一个个激发民众斗志作品,所吹响的一声声提振抗日军民士气的不屈号角,所构筑的比钢铁更坚韧的精神长城和凝聚的永不褪色精神力量,深深刻进了我们民族的基因,永远激励中华儿女为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

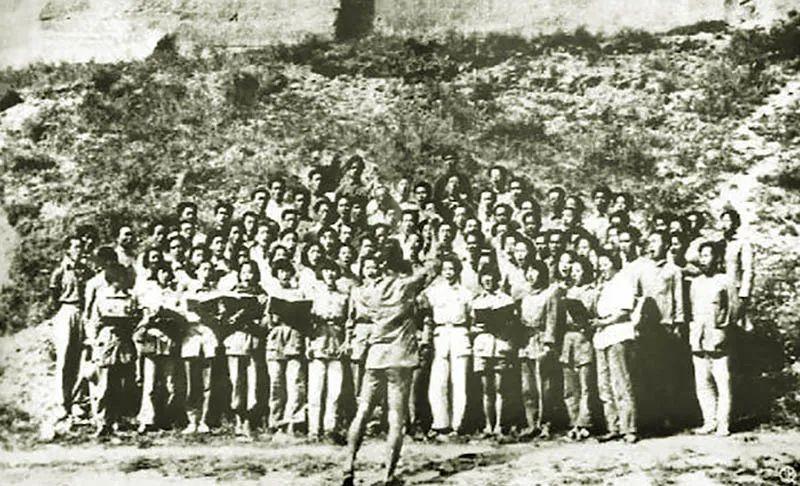

附毛主席题词和文化抗战图片:

参考文章:1、抗日烽火中高擎的文化旗帜,——中国共产党领导的文化抗战及其伟大意义,求是网2025-06-18 来源光明日报;2、这首抗战歌曲,你一定会唱,原创光明日报 2025年07月17日 北京。

2025年9月