这一节,主要讲斯诺对红军为什么不可征服的观察和认识。

1936年6月,毛主席东征山西返回陕北后,接待了一位来访的美国记者——埃德加·斯诺。

这次接待的作用非同寻常。如果说中国共产党、毛主席还有中国工农红军,此前主要在国际共运圈子里享有盛誉,此后却一下子突破了国内外反动派的封锁,在国内更大范围、西方国家和海外华人华侨中也产生了广泛深刻的影响。这次结成的友情,甚至一直延续到那一代人的晚年。

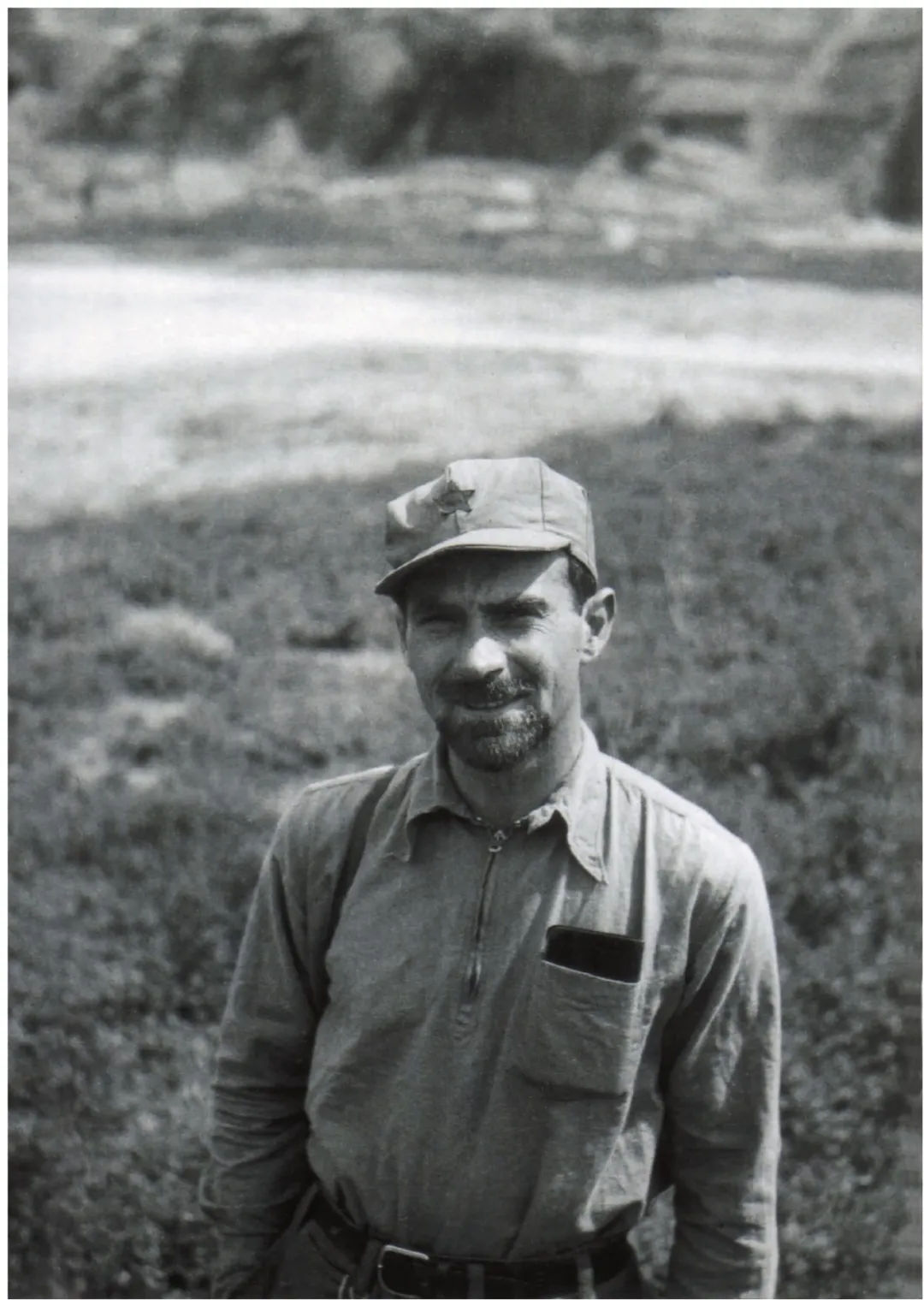

埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905-1972)

斯诺是第一个进入红色区域采访的西方记者。他到上海找宋庆龄,通过秘密渠道联系中共中央,在我地下党人员的帮助下,冲破国民党政府的严密封锁,从北京出发到西安,冒着生命危险进入陕甘宁革命根据地。

他为什么要冒这个险?因为心中有若干不得其解的问题,这些问题不只是他,苏区以外包括世界上的很多人也想知道。

1936年6月到10月,斯诺到红都保安,与毛主席等进行了长时间对话,还到宁夏南部的豫旺,那是红军西方野战军和国民党军犬牙交错的前线阵地,通过与彭德怀等谈话和观察,记录了大量第一手材料。

斯诺回到北平后,为英美报刊写了许多轰动一时的通讯报道,然后汇编成《红星照耀中国》,1937年10月在英国出版,到11月就发行了5版,风行各国,轰动世界。在一部分中共地下党员的领导下,以复社名义在上海翻译出版了中译本,改书名《西行漫记》为掩护,不到几个月,就轰动国内和国外华侨所在地,出版了无数重印本和翻印本。此书不但在许多国家是畅销书,也是国外研究中国问题的首要通俗读物,在全世界有亿万读者。

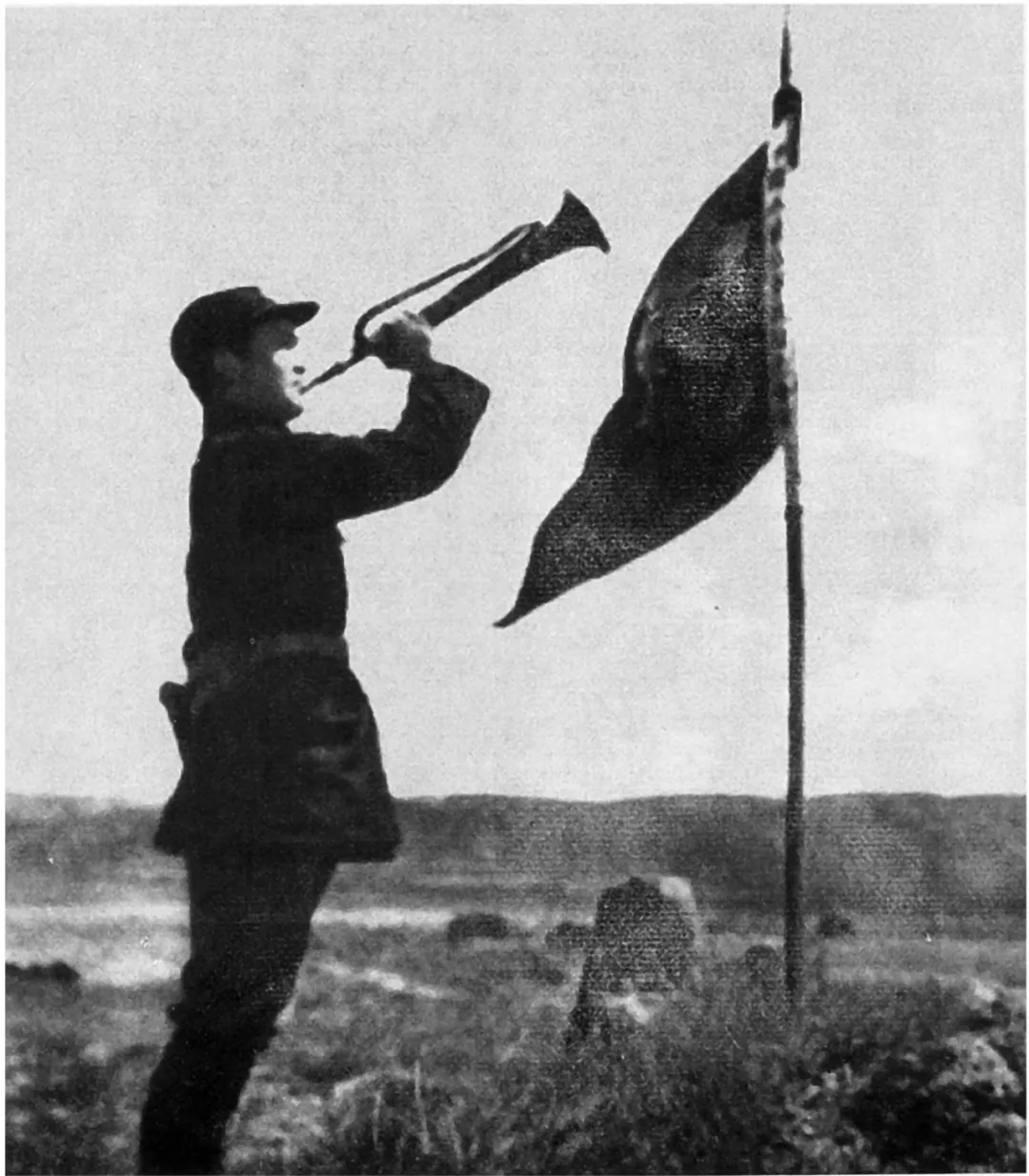

斯诺拍摄的经典照片《抗战之声》,小号手为红一方面军营教导员谢立全。这张照片曾出现在《红星照耀中国》中文版封面上。

人民文学出版社出版的《红星照耀中国》

斯诺在中译本序文中说:“毛泽东、彭德怀等人所作的长篇谈话,用春水一般清澈的语言,解释中国革命的原因和目的。还有几十篇和无名的红色战士、农民、工人、知识分子所作的对话。从这些对话里面,读者可以约略窥知使他们成为不可征服的那种精神,那种力量,那种欲望,那种热情。——凡是这些,断不是一个作家所能创造出来的。这些是人类历史本身的丰富而灿烂的精华。”

他记下的那些鲜为人知的事,直到今天看了都感到新鲜。我们摘要介绍那些有助于深入理解毛主席军事思想、红军队伍建设和中国革命战争发起原因和目的的内容。如果对更多内容有兴趣,可以把书找来看看。

斯诺进入苏区后,遇到的第一个中央领导人是周恩来。

东征回师后,彭德怀率领红军主力西征甘肃宁夏,苏区东部面临着国民党重兵进攻的威胁。中央决定由周恩来留守东线,指挥东面各军及地方部队抗击进攻敌人。斯诺是从这个方向进入苏区的,所以在安塞县白家坪先见到了周恩来。

斯诺说,一个清瘦的青年军官,长着一脸黑色大胡子,走上前来用温和文雅的口气向我招呼:“哈啰,你想找什么人吗?”他是用英语讲的!我马上就知道了他就是周恩来,那个鼎鼎大名的红军指挥员。斯诺评价说:“他显然是中国人中间最罕见的一种人,一个行动同知识和信仰完全一致的纯粹知识分子。他是一个书生出身的造反者。”

斯诺拍摄的周恩来照片

第二天早晨,斯诺到周恩来所在的附近一个村庄的红军司令部。蒋介石悬赏8万元要周恩来的首级,可在司令部门前只有一个哨兵。

周对斯诺说:“我接到报告,说你是一个可靠的新闻记者,对中国人民是友好的,并且说可以信任你会如实报道,我们知道这一些就够了。你不是共产主义者,这对于我们是没有关系的。任何一个新闻记者要来苏区访问,我们都欢迎。不许新闻记者到苏区来的,不是我们,是国民党。你见到什么,都可以报道,我们要给你一切帮助来考察苏区。”

这是斯诺所没有想到的,他原以为即使允许到苏区,对于拍照、搜集材料或访问谈话等总会加以一定限制的。

周恩来盘腿坐在小炕桌前,开列了共需92天旅程的各个项目。他说,这是我个人的建议,但是你是否愿意遵照,那完全是你自己的事情。我认为,你会觉得这次旅行是非常有趣的。

当时,斯诺嘴里没有作声,但是心里对那么长时间是有保留的。但后来花的时间比建议长得多,离开苏区时还不无遗憾地说:我舍不得离开,因为我看到的太少了。

斯诺记录了他亲眼见到的红军战士的日常表现,还了解到他们的身世经历,在革命队伍中养成的思想观念和作风,不用说一个外国人感到新鲜,就是今天中国的多数人也感到新鲜。了解这支革命队伍的真实情况,才能更深刻地认识那场伟大革命战争。

斯诺吃饭时,两个侍候他的小红军让他感慨不已。

他说,没有别的喝的,而开水又烫得不能进口,因此口渴得要命。饭是由两个态度冷淡的孩子侍候的,他们穿着大了好几号的制服,戴着红军八角帽,帽舌很长,不断掉下来遮住他们的眼睛。其中一个从身边走过时,斯诺招呼他:“喂,给我们拿点冷水来。”那个孩子压根儿不理他。几分钟后,他又招呼另外一个孩子,结果也是一样。

这时,李克农扯扯斯诺的袖子说:“你可以叫他‘小鬼’,或者可以叫他‘同志’,可是,你不能叫他‘喂’。这里什么人都是同志。这些孩子是少年先锋队员,他们是革命者,所以自愿到这里来帮忙。他们不是佣仆。他们是未来的红军战士。”正好这个时候,冷水来了。斯诺道歉说:谢谢你——同志!那个少年先锋队员说:“你不用为了这样一件事情感谢一个同志!”

这让斯诺非常感慨。他说:这些孩子真了不起,我从来没有在中国儿童中间看到过这样高度的个人自尊。

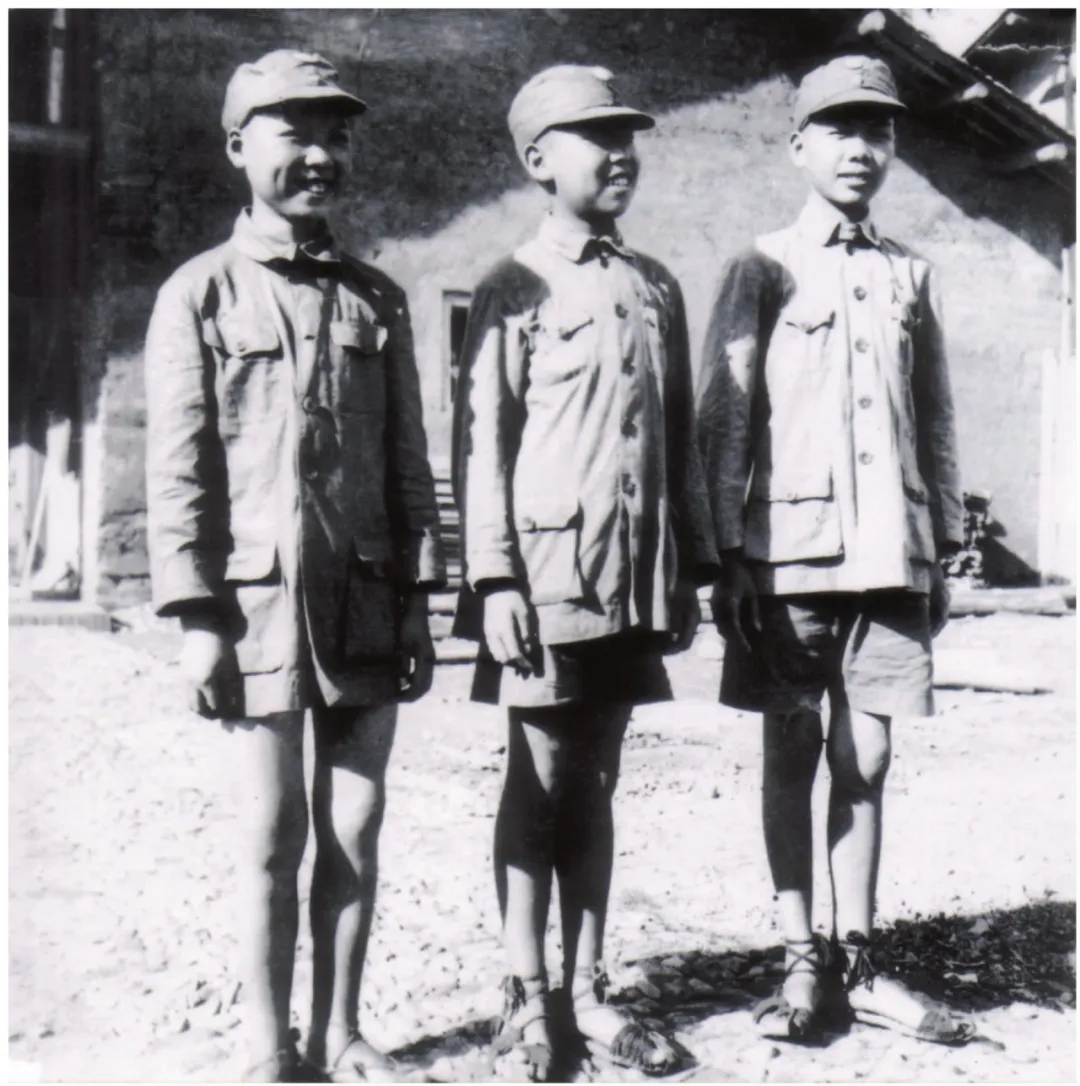

保安的小红军

红军是他从未见过的新型的民主的人民军队。在革命队伍内部只有分工不同,没有高低贵贱之分,都是政治上平等的同志关系。这是毛主席从井冈山时期开始,就明确制定的建军原则,即便见到像他这样尊贵的美国记者也不例外,这让斯诺一下子就感受到了。

斯诺同大约40名通讯部队的红军一起前往中央驻地保安。

只有他、一个外交部(应当是负责对外交往和接待)人员和一个叫李长林的红军指挥员有坐骑。那两个分别骑着是一头骡子、一头驴子,只有斯诺跨在仅有的马上。但这匹马让他担心,为什么?因为弓背像一弯新月,迈步像骆驼一样缓慢,瘦腿软弱发抖,随时都有可能倒下,咽下最后一口气。

他问李长林,你们怎么能够骑着这种瘦狗去打仗呢?你们的红军骑兵就是这样的吗?李长林说:就是因为我们把这种牲口留在后方,我们的骑兵在前线才不可战胜!要是有一匹马又壮又能跑,就是毛泽东也不能把它留下不送前线!我们在后方只用快死的老狗。什么事情都是这样:枪炮、粮食、农服、马匹、骡子、骆驼、羊——最好的都送去给我们的红军战士!

斯诺又认识了红军的一个重要特点:一切为了前线!最好的保障向前线部队集中,而不是后方人员先满足自己。

斯诺说,李长林看来是个好人,好布尔什维克,还是说故事的好手,他在李旁边一起在山沟沟里爬上爬下,一边听着他讲一个接着一个的趣闻轶事。他在李长林身上发现,一种后来在这样奇怪地铁一般团结的中国革命家身上一再碰到的特有品质,有某种东西,使得个人的痛苦或胜利成了大家集体的负担或喜悦,有某种力量消除了个人的差别,使他们真正忘记了自己的存在,但是却又发现存在于他们与别人共自由同患难之中。

斯诺又记下了红军的一个内在特点:就是生死与共、荣辱与共的革命集体主义精神。现在不大讲这个了,精致利己主义者成了部分精英的特征,但那在革命队伍中行不通,那是革命队伍的腐蚀剂。

斯诺问李长林结过婚没有,李慢慢地说:结过婚了,我的妻子在南方被国民党杀死了。斯诺说,我开始有一点点懂得中国共产党人为什么这样长期地、这样毫不妥协地、这样不像中国人地进行战斗。

国民党反动派对革命人民的屠杀政策,让多少人失去了至亲至爱哪!但效果却适得其反,带来的是更多革命者战斗到底。就如毛主席所说:为有牺牲多壮志,敢教日月换新天!

斯诺不愧是罕见的世界级记者,在习以为常的红军战士的现实中,发现了不一样的能解答时代谜题的东西。

与斯诺一起走在路上的其他红军战士,都是十几岁的少年。有一个绰号叫“老狗”,年方17,实际看上去像14岁,他在福建苏区参加长征,一路走过来的。同他一起的一个孩子外号叫老表,江西人,16岁。

斯诺问他们喜欢红军吗?他们感到有些奇怪。老狗说:红军教我读书写字,现在我已经能够操纵无线电,用步枪瞄准。红军帮助穷人。老表说:红军对待我们很好,我们从来没挨过打,这里大家都一样。不像在白区里,穷人是地主和国民党的奴隶。这里大家打仗是为了帮助穷人,救中国。红军打地主和白匪,红军是抗日的。这样的军队为什么有人会不喜欢呢?

有一个是四川的,问他为什么参加红军。他说,父母是贫农,只有4亩田,不够养活他和两个姊妹。红军到村子来时,全体农民都欢迎他们,给他们喝热茶,做糖给他们吃。红军剧团演了戏,大家很快活,只有地主逃跑了。他的父母也分到了地,因此他参加穷人的军队时,他们很高兴。

另一个少年大约19岁,在湖南当过铁匠学徒,外号叫“铁老虎”。红军到他县里时,他只穿了一双草鞋、一条裤子就赶紧去参军。为什么?因为他要同那些不让学徒吃饱的师傅打仗,同剥削他父母的地主打仗。他是为革命打仗,革命要解放穷人。红军对人民很好,不抢不打,不像白军。

斯诺说,我同一个班长谈话,他24岁,从1931年起就参加红军。那一年他父母在江西被南京的轰炸机炸死,他的家也被炸毁了。他从田里回到家里,发现父母都已炸死,他就马上放下耙子,同妻子告别,参加了共产党。他的一个兄弟是红军游击队,1935年在江西牺牲。

几乎每人一部血泪史,一个社会搞成这个样子,还有存在的合理性吗?

斯诺说,虽然他们几乎全体都遭遇过人生悲剧,但他们都没有太悲伤。他们相当快活,也许是我所看到过的第一批真正感到快活的中国无产者。他感叹,在中国,消极的满足是普遍的现象,快活这种比较高一级的感情的确是罕见的,这意味着对于生存有着一种自信的感觉。

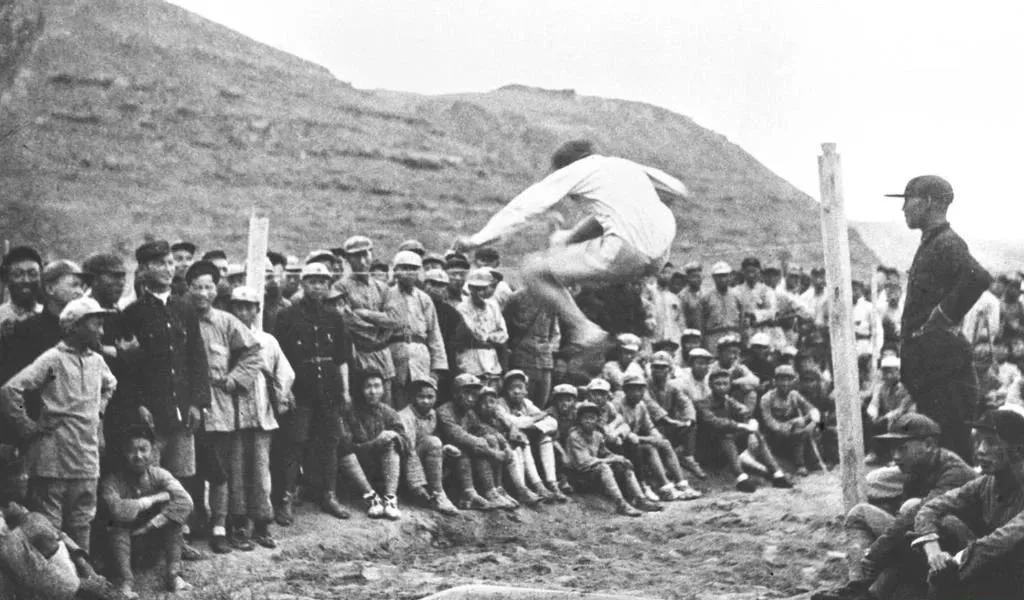

红军战士在跳高

他说,这些战士们在路上几乎整天都唱歌,能唱的歌无穷无尽。他们唱歌没有人指挥,都是自发的,唱得很好。只要有一个人什么时候劲儿来了,或者想到了一个合适的歌,他就突然唱起来,指挥员和战士们都跟着唱。

在这里,斯诺又发现了一个公开的秘密,这也是红军队伍的突出特点:高度的革命乐观主义。即使面对战场和牺牲,他们也毫不悲观。为什么不呢?无产阶级革命是解放全人类的事业,人类历史一定走向没有剥削和压迫、没有黑暗和不公平的共产主义,所有劳苦大众都将得到翻身解放,为那样的壮丽事业牺牲一切,是无上光荣的归宿,是值得的,是死得其所,这就是革命乐观主义的源头活水。

斯诺还关注他们自觉的纪律。他讲了一个例子:在走过山上一丛野杏树时,他们忽然散开来去摘野杏,个个装满了口袋,总是有人给我带回来一把。临走时他们又排列成行赶紧上路,把耽误的时间补回来。但是在我们走过私人果园时,却没有人去碰一碰里面的果子,在村子里吃的粮食和蔬菜也是照价付钱的。常常见到农村妇女或她们的女儿自动给我们拉风箱生火,同红军战士说说笑笑。

不能不承认,斯诺具有非常敏锐的观察判断能力。红军是人民的军队,严明的群众纪律是这支军队的基因,是毛主席从在缔造红军之初就严格要求遵守的。这与斯诺见到的反动军队完全不同。

斯诺到中共中央驻地保安后见到了更多,他应邀参观了红军大学。

他说,那是一个以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,校舍完全不怕轰炸的高等学府,全世界恐怕就只有这么一家。

红大校长林彪把200多名学员集合起来,听斯诺讲“英美对华政策”。斯诺讲完后同意解答问题,但很快就发现这是个大错误。他说,红军大学请他吃的面条,根本抵偿不了遇到的难堪。

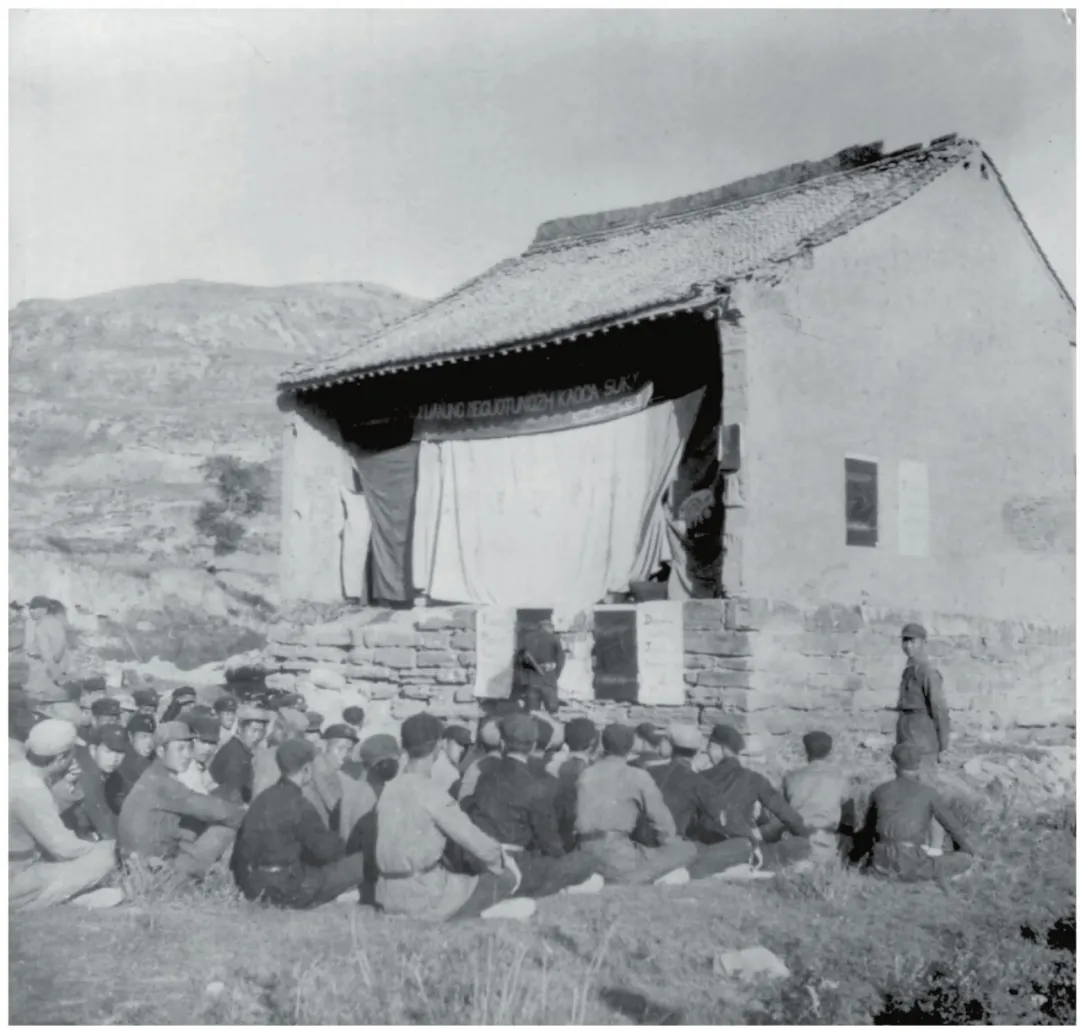

女子大学的露天教室

他列出学员提出的一些问题,证明自己回答不了情有可原。如:英国政府对成立亲日的冀察委员会态度如何,对日军进驻华北的态度如何?如果日本与中国开战,德、意会帮助日本吗?在英国和美国共产党都是合法的,为什么两个国家都没有工人政府?既然美国和英国是中国人民的朋友,为什么它们在中国驻有军舰和军队?美国和英国的工人对苏联的看法如何?

从这些问题中可以看出,他真小瞧了红大学员的胸怀和视野,不但斯诺意想不到,应对不及,即使我们今天回望时也超乎想象。

斯诺还被邀请去看红军剧社的演出。

他说,那是一个用古庙临时改建的露天剧场,学员、骡夫、妇女、被服工厂和鞋袜工厂的女工、合作社职工、苏区邮局职工、士兵、木工、拖儿带女的村民,都向河边那块大草地涌过去。演员们就在那里演出,不远处甚至还有几头羊在啃䓍。

斯诺说,很难想象有比这更加民主的场合了。

不售门票,没有包厢,也无雅座。中央委员会书记洛甫、红军大学校长林彪、财政人民委员林伯渠、政府主席毛泽东以及其他干部和他们的妻子,都分散在观众中间,像旁人一样坐在软绵绵的草地上。

露天剧社

节目有两个中心主题:抗日和革命。节目一点也不精致,道具都很简单。但演出生机勃勃,幽默风趣,演员和观众打成一片,观众似乎真正在听台上的说话。在演出之间,观众中不时有人叫喊,请别人即兴唱歌,连斯诺也不肯放过,他极度尴尬地唱了一个《荡秋千的人》,才没有让他再来一个。

演出结束后,斯诺的好奇心未减,第二天采访了剧社社长危拱之。

危拱之告诉他,一共有30个这样的巡回剧社,每个军都有剧社,几乎每个县也都有。农民们老远来看红军的演出,临近白区边界时,国民党士兵偷偷地带信来,要求他们到边界的集市上去,红军和白军都不带武器看他们的表演。国民党的高级军官如果知道不答应,因为国民党士兵一旦看了他们的演出后,就不愿再打红军了。

斯诺感叹:在共产主义运动中,没有比红军剧社更有力、更巧妙的宣传武器了。由于不断地改换节目,几乎每天变更活报剧,许多军事、政治、经济、社会上的新问题,都成了演戏的材料。农民是不易轻信的,许多怀疑和问题,都用他们所容易理解的幽默方式加以解答。红军占领一个地方后,往往是红军剧社消除了人民的疑虑,使他们对红军纲领有个基本的了解。大量传播革命思想,进行反宣传,争取人民的信任。

斯诺感叹:已有千百万年轻的农民,听到了这些嘴上无毛的青年所宣传的马克思主义福音,在觉醒的状态下逐渐站起来,较之南京方面所通过的一切口头上十分虔诚而实际上毫无意义的决议,更加能够迫使在中国实现巨大的变化。他们赢得的支持似乎达到了令人吃惊的程度,他们通过宣传和具体行动,使亿万人民对于国家、社会和个人有了新的概念。

群众性文艺演出,是极其生动有效的宣传教育阵地。

在采访过程中,因为国民党军要在南线发起进攻,斯诺想及早离开。陪同他的吴亮平劝说,蒋介石企图消灭我们已经有几十年了,这次他也不会成功,你没有看到真正的红军就回去,那可不行!

他说的“真正的红军”,就是正在前线的红军主力部队。

斯诺后来说,幸亏接受了他的劝告,否则就不明白红军不可战胜的声誉从何而来,不了解红军是中国唯一一支从政治上来说是铁打的军队。

八九月份,他到了宁夏豫旺的方面军驻地,在那里见到了彭德怀等红军将领,也使他更进一步认识了红军。政治部主任杨尚昆从档案里找出来的统计数据,让斯诺感到极有兴趣和意义。

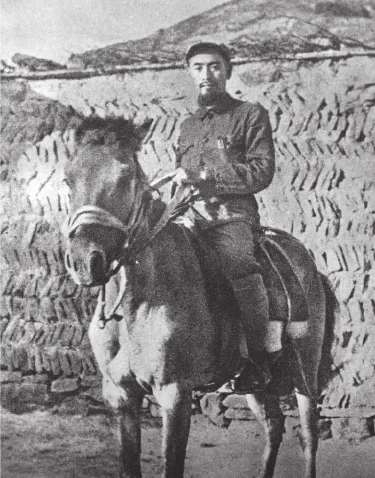

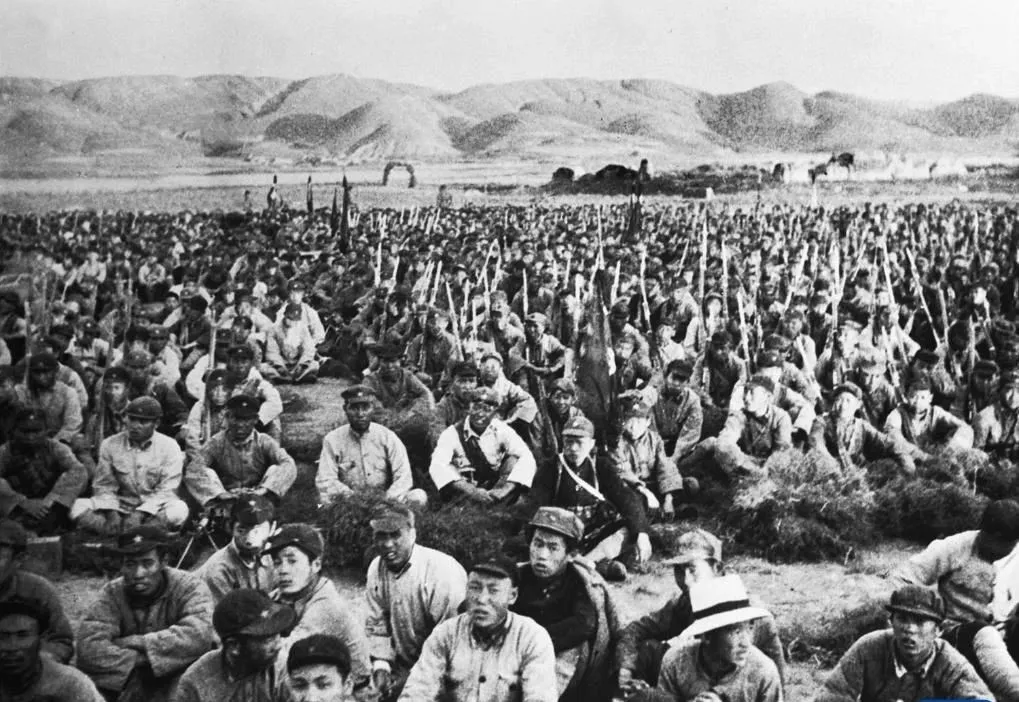

红军第一军团在宁夏

许多人以为,红军是一批顽强的亡命之徒和不满分子,斯诺发现这完全错了。红军的大部分是青年和工人,他们认为自己是为家庭、土地和国家而战斗。普通士兵平均年龄19岁,他们大多数是在十五六岁参加红军。其中38%的士兵不是来自农业无产阶级,而是来自工业无产阶级,4%来自小资产阶级(商人、知识分子、小地主子弟)。

红军包括指挥员在内50%以上的人,是共产党员或共青团员。60%到70%的士兵有文化,能写简单的信件、文章、标语、传单等,比白区普通军队的平均数高得多,比西北农民的平均数更高。因为红军士兵从入伍第一天起,就开始学习专门为他们编写的红色课本。

红军没有正规薪饷。但每个士兵都有权取得一份土地,由他的家属或当地苏维埃耕种。如果不是苏区本地人,则从没收大地主而来的公田收益中取得一份报酬,公田收益也用于红军给养。公田劳动是义务的,但在土地分配中获得好处的农民,愿意合作来保卫改善了他们生活的制度。

红军军官的平均年龄是24岁,这包括从班长到军团长。尽管这些人很年轻,平均都有8年的作战经验。连以上军官都有文化,虽然他们参加红军以前还不能认字写字。红军指挥员1/3以前是国民党军人,有许多是黄埔军校毕业生、莫斯科红军大学毕业生、张学良东北军的前军官、保定军官学校的学生、冯玉祥国民军的军人,以及若干从法国、苏联、德国和英国回来的留学生。斯诺只见过一个美国留学生。

红军不叫兵,因为在中国这是很遭反感的字,红军称自己为战士。

红军士兵和军官大多数未婚,但他们都以尊重态度对待农村妇女和姑娘,农民对红军的道德似乎都有很好的评价。斯诺说,我没有听到过强奸或侮辱农村妇女的事件。

红军指挥员伤亡率很高。他们同士兵并肩作战,团长以下都是这样。红军军官习惯说:“弟兄们,跟我来!”而不是说:“弟兄们,向前冲!”在第一、二次反“围剿”中,红军军官伤亡率往往高达50%,在第五次反“围剿”作战中平均23%左右。

红军从最高指挥员到普通士兵,吃得穿得都一样。但是,营长以上可以骑马或骡子。指挥员和士兵的住处差别很小,他们自由地往来不拘形式。

斯诺说,有一件事情使他感到迷惑,就是共产党人是怎样给他的军队提供吃的、穿的和装备呢?他原以为完全靠劫掠维持生活,但发现这种臆想是错误的,因为他看到红军每占领一个地方,就着手建设他们的自给经济,单单这个事实,就能够守住一个根据地而不怕敌人的封锁。

红军80%以上的枪械和70%以上的弹药,是从敌军那里夺来的。这让斯诺难以相信,但他看到红军正规军基本是用英国、捷克斯洛伐克、德国和美国的机关枪、步枪、自动步枪、毛瑟枪和山炮装备起来,这些武器都是大量卖给南京政府的。他看到红军使用的唯一俄国制步枪,是从马鸿逵的军队那里夺来的。

斯诺还说,共产党没有高薪的贪污的官员和将军,而在其他的中国军队中,这些人侵吞了大部分军费。在军队和苏区中是厉行节约的。实际上,军队给人民造成的唯一负担,是必须供给他们吃穿。

看到这样细致入微的描述,让我们更加准确形象地认识这是一支什么样的革命军队,更加深入地理解红军独一无二的内在特征,理解红军的先进性、人民性和为什么能战无不胜。

斯诺还记下了大量观察采访的细节,特别是对毛主席等党和红军领袖的采访,留下了对领袖个人经历特点、中国革命战争和即将到来的抗日战争的独到观察和理解。下一节,我们继续介绍其中的精彩片段。